Quando precisamos lidar com uma obra de arte não contemporânea, muitas vezes um dos caminhos para melhor compreensão de sua abordagem é investigar as interpretações realizadas por outros pares. No caso do romance Drácula, de Bram Stoker, publicado em 1897, há uma vasta tradição crítica que já analisou a narrativa literária dentro de diferentes pontos de vista: recepção e contexto literário, adaptações para outros suportes, conexões com outras áreas do conhecimento, tanto pelo viés acadêmico, através de artigos, ensaios, dissertações de mestrado, teses de doutorado, dentre outras opções de reflexão institucionais, quanto pelo ponto de vista dos leitores, receptores que juntamente com a obra e o contexto, forma uma estrutura que amplia o entendimento acerca da obra, demonstrando que não apenas o ponto de partida e o velho jargão “o que o autor quis dizer” prevalecem, mas também a relação com o apreciador da narrativa e os desdobramentos do contexto histórico de escrita e de leitura.

Por isso, para melhor entender o legado e o impacto cultural de Drácula, trouxe para você, caro leitor, um mapeamento das pesquisas acadêmicas em torno do romance, um exercício de metacrítica com a trajetória de leitura e análise de artigos voltados ao livro. Devido ao espaço, por questões editoriais, 10 artigos serão contemplados.

Espero que estejam preparados. Vamos nessa?

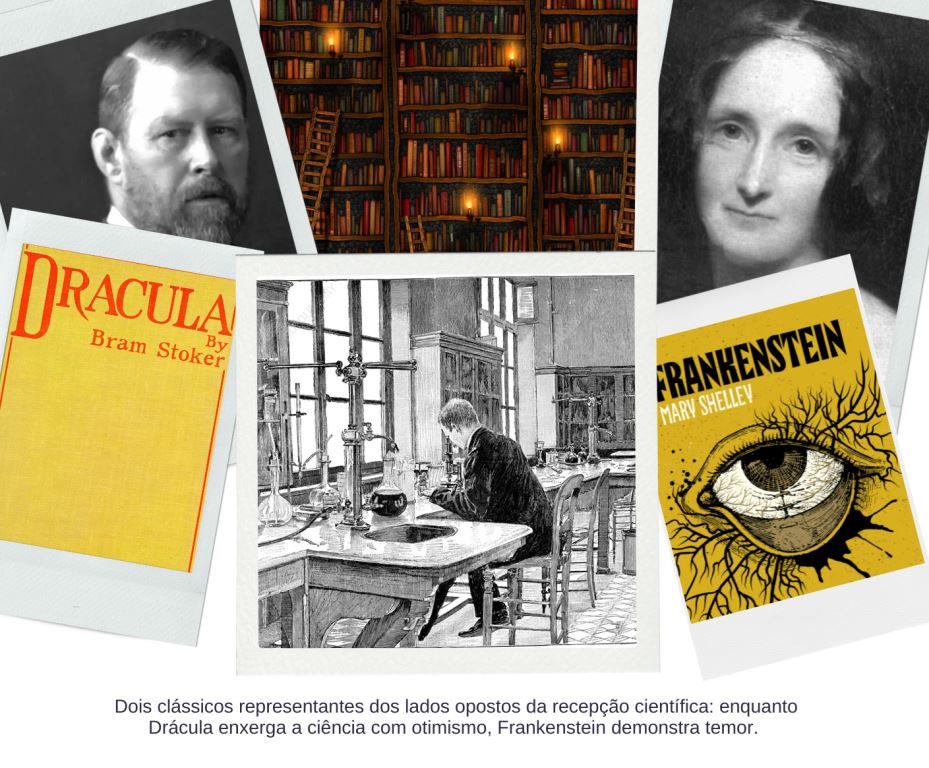

O primeiro passo foi a leitura de Frankenstein, de Mary Shelley, e Drácula, de Bram Stoker: Gênero e Ciência na Literatura, publicado por Lucia de La Rocque e Luiz Antonio Teixeira, em março de 2001. Elucidativo, bem redigido e fluente, o texto expõe que as obras literárias, através dos tempos, retratam questões de seus respectivos contextos e, no caso da temática científica, geralmente representam os medos e esperanças gerados pelas descobertas neste campo, nalguns casos com receio, noutros como ideia de progresso, como é o caso dos livros de Mary Shelley e Stoker, respectivamente. Enquanto o primeiro aborda um lado perigoso da ciência, o segundo apresenta uma visão mais otimista. O fato de uma ter autoria feminina e a outra ter sido redigida por um ponto de vista masculino também traz muitas considerações sobre a visão literária acerca da temática, em especial, pela composição no século XIX, uma era ainda muito retrógrada para a posição social da mulher. Shelley, em sua desconfiança, é uma figura temerosa em relação aos avanços científicos, enquanto Stoker, o protótipo do homem vitoriano, mantém uma postura de confiança em torno do tema. O artigo também traça um panorama da representação da ciência na literatura, delineando que sendo artefato da construção humana, o texto literário está contaminado de visões do mundo e posições políticas determinadas pela estrutura social de onde se insere, bem como da ação social destas pessoas nestas estruturas.

Sendo este um dos melhores artigos selecionados ao longo da pesquisa, deixarei um espaço adicional para a sua contemplação, em detrimento de outros devidamente conferidos, mas inferiores no que concerne aos elementos da maturidade na composição textual e intelectual. Depois da introdução, os autores trafegam pelas relações entre o gótico e o científico, dando primeiro destaque ao livro de Mary Shelley, ideias que serão suprimidas aqui pelo recorte temático envolvendo Drácula, de Bram Stoker. No tópico “Drácula: A Ciência Como Panaceia”, os autores explicam que a ideia de poder condenada em Frankenstein é vista de maneira diametralmente oposta no livro sobre o vampiro. O romance traz uma simbiose entre o gótico tradicional com o que havia de mais moderno em tecnologia na época em foi escrito. Temos o Dr. Abraham Van Helsing, o seu aliado, Dr. Seward, homens que dominam teorias científicas contemporâneas e empregam técnicas médicas em prol da salvação da humanidade, indo na contramão da ciência como destruição, como podemos ver em Shelley. O cientista é o detentor da chave do conhecimento que está longe de ser perigoso, ao contrário, é o caminho para resolução de celeumas sociais. Por meio de métodos detetivescos, os manuseadores da ciência buscam decifrar enigmas e, assim, livrar o mundo da maldição da figura sobrenatural assombrosa. Em suma, um excelente artigo para compreendermos o potencial de Drácula.

Publicado em 2018, Considerações Sobre o Gótico e Seus Reflexos na Sociedade: Uma Leitura de Drácula, de Bram Stoker, é um artigo assinado por Rita de Cássia Mendes Pereira e Maiane Paranhos de Lima, ambas, pesquisadoras da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O texto, sem muitas novidades para uma publicação veiculada tão recentemente, traça com esmero as características da literatura gótica, os demais livros lançados na época do romance em questão, sem deixar de versar sobre a biografia do autor (de maneira panorâmica). Seria melhor se a análise se aprofundasse ainda mais em Drácula, pois uma postura costumeira de muitos artigos acadêmicos que tenho lido desde os tempos de estudante universitário, é a entrega para delinear as teorias em introduções gigantescas e pouco fôlego para refletir sobre o objeto de estudo, neste caso, o romance aqui mencionado. Na leitura, somos informados que o estilo gótico na literatura foi uma maneira dos escritores reagirem ás ideias excessivamente racionalistas difundidas pelos neoclássicos, figuras que negavam o sobrenatural em um mundo rigidamente realista. Ao propor uma ruptura, o gótico evidenciou medos, assombros, bem como tudo aquilo que está conectado com o fantasmagórico. Com histórias que retratavam a evocação de sensações extremas, o gótico frequentemente promovia o exagero das emoções. Com as características evidenciadas, os autores encerram em conexão com o tópico em Drácula.

Outro artigo sobre a literatura gótica encontrado neste mapeamento é o interessante A Construção da Tragédia Gótica em Drácula de Bram Stoker, neste caso, não o romance do escritor irlandês, mas a sua belíssima tradução para o cinema em 1992, dirigida por Francis Ford Coppola. Publicada em 2011 e assinada por Cristiane Perpétuo de Souza Silva e Alexandre Martins Soares, e reflexão acadêmica passeia pelo nascimento do estilo gótico literário na cultura europeia, tópico temático que se desdobra no filme. O primeiro tópico traça um panorama da etimologia da palavra gótico, explica a história dessa expressão cultural originada com o desmonte do Império Romano. Associando posteriormente com o romance Drácula, o texto explica que a literatura gótica refletia incertezas políticas, religiosas e culturais, bem como a desconfiança do homem diante da igreja e da própria natureza humana. Os romances góticos delineavam a desintegração dos valores morais e individuais, se expondo como um caminho literário de transgressão. Há um breve, mas elucidativo painel de abordagem de obras clássicas do estilo, tais como O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, e Frankenstein, de Mary Shelley. Mais adiante, ao tratar do objeto da pesquisa, o filme anteriormente mencionado, os autores destacam a humanização do vampiro como um dos recursos da tradução para o cinema, bem como a exploração de sua origem de maneira mais exata, relacionada com Vlad, O Empalador.

Ademais, o artigo traz também as estratégias narrativas de Coppola para o visual de sua narrativa, em especial, os elementos tradicionais da literatura gótica: cemitérios, florestas habitadas por feras, labirintos que dialogam com a arquitetura medieval, ícones religiosos (cruzes e capelas), num design de produção caprichado que investe bastante no vermelho, cor que simboliza paixão e sanguinolência, conforme o discurso do filme e os perfis dramáticos dos personagens. Trafegando por áreas diversas do conhecimento, o romance em questão também já foi tema de pesquisa em Turismo e Balcanismo em Drácula de Bram Stoker, artigo publicado por Ewerton Reubens Coelho-Costa, Mestre em Gestão de Negócios Turísticos pela Universidade Estadual do Ceará. Famoso, o personagem estabelecido pelo escritor irlandês movimenta diversos setores, inclusive o turismo, numa presença que influencia diretamente a maneira como o governo da Romênia, num atendimento especial para as demandas ocidentais, haja vista o legado e o impacto cultural deste universo literário para os visitantes. O descontrole gerado pelo poder da imagem e seus desdobramentos na identidade local neste processo de absorvido pelo turismo é o mote da reflexão. Na introdução, o pesquisador desenvolve considerações sobre Drácula, Bram Stoker, o empalador Vlad, antecipando o tópico seguinte, uma explanação sobre o Balcanismo e as ressonâncias do folclore da Transilvânia no imaginário mundial. Sem o devido conhecimento da região, o escritor teria se baseado em relatos de viagens para construir o seu texto e, assim, criar uma suposta aproximação da cultura local, ambiente descrito na literatura como um local sinistro, remoto, onde o selvagem e a presença do mal encontram o sobrenatural. Assim, uma das ideias centrais é a construção de uma mitologia do lugar. O Balcanismo, pelas considerações de Todorov, é explicado como a prática do Ocidente em criar mitos sobre outras pessoas e lugares, transformando-as nos “outros”, algo que Edward Said chama de Orientalismo.

Ao longo do artigo Trajetória Intelectual e Práticas Letradas de Um Romancista Vitoriano: Bram Stoker (1847-1912), do historiador Evander Ruthieri da Silva, apresentado no II Congresso Internacional de História, realizado em maio de 2015, podemos acompanhar uma breve radiografia dos caminhos trilhados pelo escritor irlandês, autor de diversas obras, mas conhecido mundialmente pelo legado e impacto cultural do romance Drácula, publicado no final do século XIX. O texto começa com peculiaridades da mudança de Stoker de Dublin para Londres, convidado para ocupar a administração do teatro da cidade construído pelo ator Henry Irving, figura de forte presença na carreira do escritor e uma das inspirações para a composição do vampiro definidor da mitologia vampírica. No processo, o autor identificou rastros de Bram Stoker na imprensa periódica da época, além de suas publicações literárias. Um inusitado relato está na imagem de nadador bravo e experiente, haja vista o registro de um jornal que relatou o seu mergulho nas turbulentas águas do Rio Tamisa, episódio que lhe rendeu uma medalha por ato heroico, após salvar um suicida anônimo que havia tentando perder a vida no local. Em linhas gerais, o artigo trafega pelos caminhos de Stoker na pavimentação de sua imagem pública. Ao deixar rastros em locais frequentados por Arthur Conan Doyle, Walt Whitman, dentre outros, trilhou por ambientes intelectuais privilegiados. Não é um texto direcionado ao processo interpretativo de seu principal livro, radiografado por aqui, mas funciona como recurso que permite maior compreensão sobre a carreira deste escritor com poucas opções biográficas publicadas em língua portuguesa no Brasil. A interessante ideia central tem como tese delinear que não a trajetória literária não estava definida nos planos de Stoker, algo que foi fruto dos espaços por onde interagiu socialmente.

Em 2013, o XVII Simpósio Nacional de História, com tema Conhecimento Histórico e Diálogo Social, contemplou o escritor irlandês com a apresentação da pesquisa “My Honour as a Gentleman”: Masculinidades em Drácula, de Bram Stoker, trabalho também desenvolvido pelo historiador Evander Ruthieri da Silva. Desta vez, o autor do trabalho retoma as considerações sobre a trajetória de Stoker para versar sobre o contexto de escrita, publicação e recepção do romance de características epistolares protagonizado pelo vampiro mais famoso da história literária. Imperialismo, nacionalismo, evolucionismo e outros processos promoveram a efervescência de um culto da masculinidade entre aquilo que designou como classe média, culminando numa ampla valorização do heroísmo masculino em campos de batalha, na indústria e na política. Após uma breve introdução, o artigo explica os mecanismos que marcaram a relação do romance com os dispositivos receptores: em sua tiragem inicial de três mil exemplares, Drácula foi o quinto livro de Stoker, literato que na época residia em Londres e ocupava o cargo de secretário particular do ator Henry Irving. Presente na cultura popular e no imaginário do leste europeu, a figura do vampiro se tornou um receptáculo para as inseguranças que permeavam a sociedade vitoriana, em especial, as chamadas classes médias, agrupamento que via na imagem do Conde Drácula uma ameaça ao sangue nobre, ao que era temido do passado que se fazia delineado no presente. No desenvolvimento da reflexão, o historiador expõe a insubordinação feminina (Lucy) e os elementos sombrios estrangeiros como duas das diversas ameaças que precisavam de combate, tendo Jonathan Harker e Abraham Van Helsing como combatentes destes males. Ademais, as teorias sociais vigentes do século XIX, em específico, a sobrevivência do mais forte, foram tópicos abordados por Stoker.

Publicado na revista TOPUS, em 2021, Da Inglaterra à Transilvânia: O Percurso Espacial Gótico em Drácula, de Bram Stoker, é um elucidativo artigo produzido por Nivaldo Fávero Neto e Ozíris Borges Filho. No texto, acompanhamos a análise da imagem do vampiro na cultura popular e a sua vilania gótica. Logo na introdução, temos uma apresentação do vilão e da sua contribuição para o amadurecimento da mitologia vampírica na ficção que se desdobra no real. Criador de uma atmosfera tétrica, Stoker teceu um esférico predador sanguinário, colaborando com a transmissão do medo, elemento motriz da ficção gótica. Numa dialética entre o grotesco e o demoníaco, o romance foi publicado numa época muito cara para a supremacia vitoriana: enfraquecimento do poder sobre as colônias, declínio da antes ascendente prosperidade econômica, bem como a debilidade dos valores morais da sociedade inglesa, emergida em ideais androcêntricos. Ao subverter os idealismos da literatura romântica, a ficção gótica na qual Drácula se insere mesclava mistérios entre o mundo natural e o sobrenatural, a corrupção da mente e do espírito, num processo de transmissão não apenas de pavor e medo, mas de um lado escondido, não desejável, da essência humana. Além das considerações narrativas sobre o estilo gótico literário, o artigo versa por meio de uma escrita fluente, sobre outros expoentes do estilo que, ao lado de Bram Stoker, publicaram clássicos eternizados: Oscar Wilde, H. G. Wells, e Robert Louis Stevenson.

Um dos achados neste percurso foi Uma Vampira Brasileira Que Precedeu Drácula: A Representação da Personagem Vampiresca em A Nevrose de Cor, de Júlia Lopes de Almeida. Como geralmente lemos por aí, há uma linha delimitadora na mitologia dos vampiros, responsável por dividir o precedeu e o que sucedeu o romance de Bram Stoker. Desenvolvido pelos pesquisadores Guilherme Barp e Cecil Jeanine Albert Zinani, o artigo investiga, num processo didático de exposição do tópico temático, peculiaridades na trajetória de Júlia Lopes de Almeida, da publicação deste conto e de sua presença no campo de produção literária do século XIX, infértil para o domínio da escrita de autoria feminina, haja vista a realidade social patriarcal que ditava as regras. Tendo Orientalismo: O Oriente Como Invenção do Ocidente, de Edward Said, como um dos suportes teóricos para o desenvolvimento da reflexão, o texto expõe a sinopse do conto, traça uma assertiva análise da caminhada sanguinolenta pavimentada pela heroína e expõe como a autora trabalhou de maneira eficiente a temática dos vampiros, ainda em processo formativo na época, com alguns poucos textos ficcionais voltados ao assunto, quando comparamos com a exuberante quantidade de títulos sobre o assunto na contemporaneidade. E, ao flertar com Said, delineia os estereótipos em relação ao imaginário oriental construído pelos ocidentais, algo que seria, em 1897, perpetuado nas travessias do Conde Drácula.