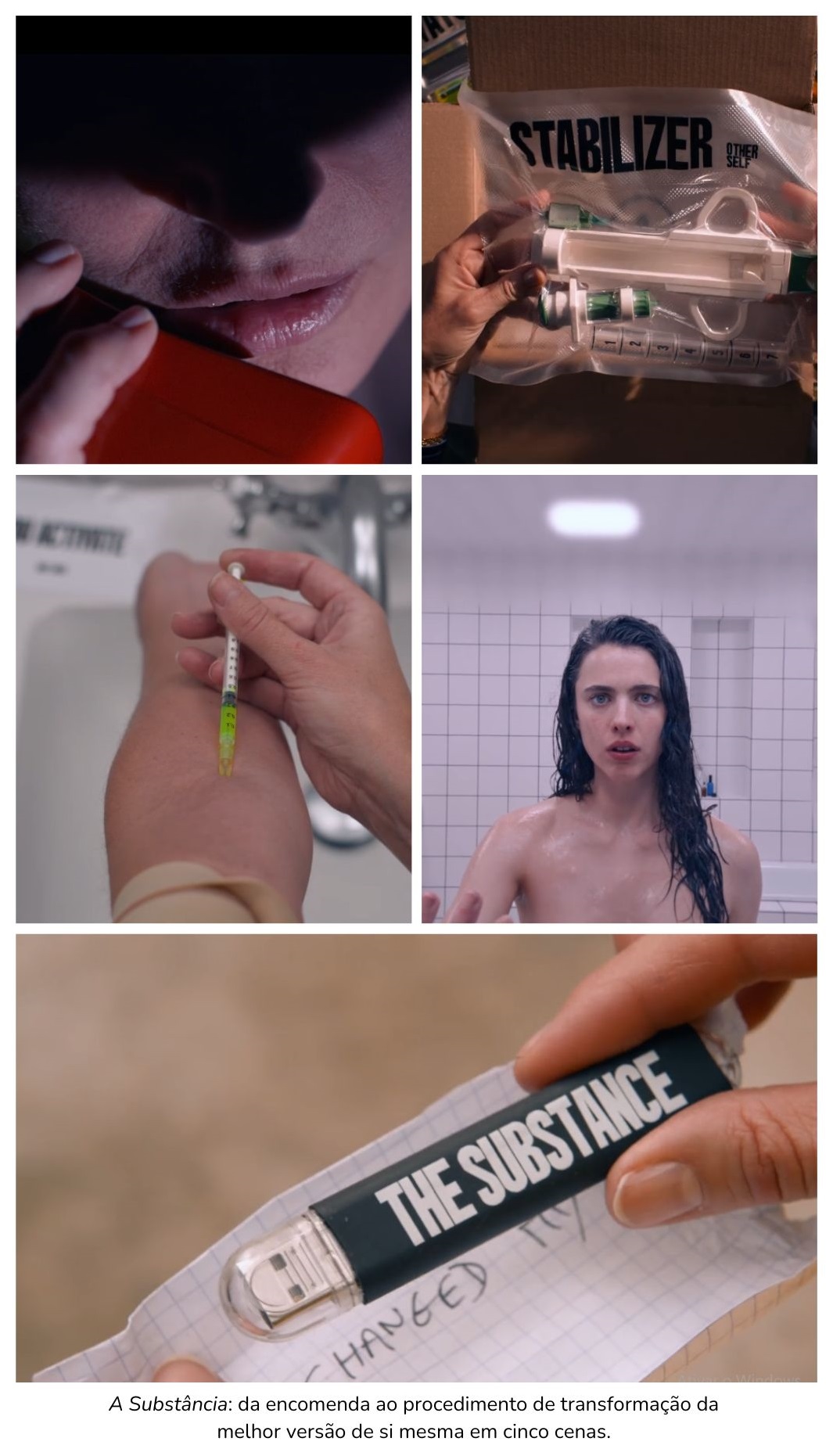

O assunto é batido, mas constantemente se torna tópico temático para debates. A pressão exercida em torno das mulheres na indústria do entretenimento, em especial, no âmbito cinematográfico, há eras, tem mutilado talentos e conspirado contra os corpos femininos. Do lado de cá das telas também não é diferente. A mídia é um espaço onde a imagem e a estética desempenham papéis cruciais. Neste contexto, a pressão estética e o culto à juventude se manifestam com muita intensidade, especialmente em relação às mulheres. A sociedade contemporânea exalta a beleza associada à juventude, criando um ambiente que não apenas marginaliza as mulheres mais velhas, mas também impõe sobre elas um padrão inatingível de perfeição. A volatilidade dos corpos alcança níveis insuportáveis e, quem não tem sorte ou carreira consolidada, acaba adentrando no ostracismo. É o que acontece com Elisabeth Sparkle, protagonista do horror corporal no fenômeno A Substância, dirigido e escrito por Coralie Fargeat. Na trama, a personagem interpretada por Demi Moore em um momento bastante inspirado de sua carreira, é uma instrutora de aeróbica que chega aos 50 anos em forma, mas na lógica de mercantilização dos corpos na cultura midiática, sofre críticas por ser considerada ultrapassada, demitida por seu produtor, interpretado por Denis Quaid em um desempenho dramático propositalmente histriônico e bizarro. O canal quer uma cara nova, para representar os ideais de juventude do programa que vai mudar de nome e de apresentadora.

Ela, até então, renomada, afunda psiquicamente no traumático processo de rejeição. As coisas ficam ainda piores depois do encontro derradeiro com o seu produtor, um almoço angustiante, esteticamente intenso pela direção de fotografia de Benjamin Kracun, focada nos planos detalhistas, no ponto de vista que causa desconforto e na contemplação dos espaços por onde as figuras ficcionais da trama atravessam, ambientes de carga semiótica peculiar de tão milimétrica. O design de som supervisionado pela equipe de Valerie Deloof e Victor Fleurant também ajudam na edificação dessa atmosfera de inquietação, haja vista o delineamento de mastigações, zumbidos de insetos, apagamento de cinzas de cigarros, dentre outros sons, eficientes no estabelecimento de uma tradução do estado mental da protagonista para os fatos que ela vivencia em cena e que nós contemplamos com assombro. Ainda no âmbito da estética de A Substância, a trilha sonora composta por Raffertie é um grande elemento colaborador para esse mergulho psíquico que fazemos juntamente com Elizabeth Sparkle, duplicada e transformada também em Sue, interpretada por Margaret Qually, a sua versão juvenil. De volta aos pontos nevrálgicos do roteiro, após esse almoço caótico, a protagonista segue angustiada para casa, sentindo que o seu mundo caiu. Os tempos gloriosos de alguém que possui uma estrela na calçada da fama e o prestígio social de ser uma celebridade já se foram. É diante de seu estado cataclísmico que Sparkle recebe uma proposta sedutora, mas muito perigosa.

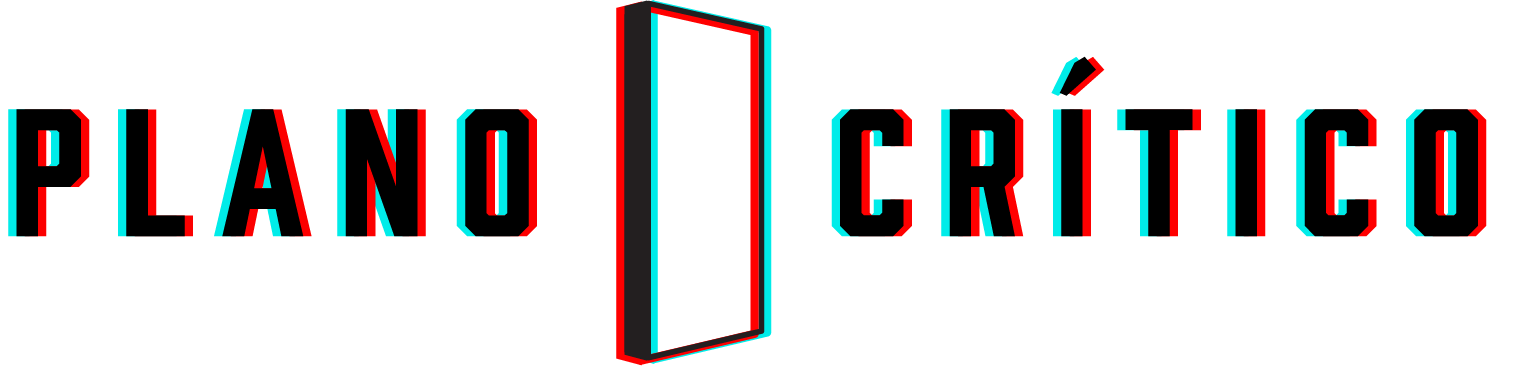

Atormentada pelo cenário que se desenha em seu cotidiano, bem no dia do seu aniversário, a personagem ainda é vitimada por um grave sinistro de trânsito. Ao parar no hospital, é atendida por um médico que a reconhece e, ao elogiá-la, é recebido com frustração e choro da artista amargurada pelos caminhos trilhados num dia dominado de situações decadentes. Um enfermeiro, ao terminar o seu atendimento, olha para Elisabeth e deixa a entender que ela é uma possibilidade notável para os experimentos que se seguirão. Curiosa diante da proposta que é melhor decifrada depois que ela entra em contato com o número telefônico deixado pelo misterioso profissional de saúde, Sparkle adentra numa dura zona de confronto consigo mesma. A voz do outro lado da linha deixa muito clara as regras. Mesmo sabendo ser uma rota de altíssima periculosidade, ela decide se entregar. Vai buscar a encomenda, uma injeção que contém a tal substância do título, conteúdo capaz de criar outra versão dela mesma. O grande conflito está nesta outra unidade de si. Cada vez que a sua versão juvenil não respeita o período de tempo em sua existência, isto é, sete dias, a matriz interpretada por Demi Moore se deteriora.

O pior disso tudo é que o estado de putrefação causado pelos excessos cometidos por Sue não possuem reversão. É quando um dedo começa a apodrecer, logo depois, outras partes do corpo, culminando no desfecho trágico e monstruoso que acompanhamos. Mesmo consciente dos riscos do que faz ao não respeitar o período para cada versão do experimento, Sue força a barra o máximo que pode, até não ter mais a possibilidade de extrair material de sua matriz, transformada num ser grotesco. Pressionada tal como o seu lado mais maduro, a jovem decide criar outra versão de si, algo como se fosse “uma cópia de algo que já é uma cópia”. É quando o filme redobra a sua carga de horror corporal, delineando o estado psicológico conflituoso dessas personagens, aqui traduzidos no ser monstruoso que se origina de Sue e se apresenta na tela para a nossa contemplação aflita. O sangue pulsa com mais força na tela. A abjeção do monstro, já caótica até então, alcança níveis ainda maiores. É um espetáculo do grotesco, concedido pelo excelente trabalho de maquiagem e efeitos da equipe que assumiu a trama, uma narrativa básica em sua proposta dramática, mas importante diante do contexto em que foi lançada, bem como pela execução dos envolvidos no projeto. A Substância é aquele tipo de filme que você pode amar, odiar, mas jamais passará pela história sem qualquer nível de identificação com o que é apresentado enquanto enredo. E é para pensar também, afinal, com o andar da carruagem da humanidade no contemporâneo, nós todos estamos, de certa maneira, consumindo as nossas “substâncias”, salvaguardadas as devidas proporções comparativas, é lógico.

Desde os primórdios do cinema até os dias atuais, a juventude tem sido um valor central na narrativa e na estética promovidas pela indústria do entretenimento. Aspectos como a pele impecável, o corpo magro e a ausência de sinais de idade se tornaram sinônimos de sucesso e aceitação social. As mulheres que não se encaixam nesse padrão frequentemente enfrentam discriminação, sendo relegadas a papéis secundários ou excluídas completamente do mercado. Em seu álbum American Life, Madonna já tinha flertado com esse assunto, potencializando o debate por meio das icônicas imagens do videoclipe Hollywood, dirigido por Jean-Baptiste Mondino. Na produção, a personagem interpretada pela cantora parece clamar por uma “nova versão de si mesma”, tal como a figura ficcional angustiada de Demi Moore. Num diálogo com a comunicação na contemporaneidade, esse culto à juventude é ainda mais exacerbado nas redes sociais, onde a imagem é constantemente compartilhada e analisada. Um expressivo contingente tem buscado se adequar aos padrões exaltados nas redes, nas produções midiáticas de maneira geral, dando material para o jornalismo divulgar notícias assustadoras, em especial, aquelas sobre procedimentos que acabam dando errado e deixam cicatrizes irreversíveis para determinadas pessoas que saem em busca de versões melhores de si mesmas. E ainda mais estarrecedor: o número de falsos médicos e esteticistas que se aventuram em vender procedimentos para pessoas que são enganadas, algumas levadas ao leito de morte.

Constantemente critica, as plataformas digitais reforçam estereótipos de beleza, utilizando algoritmos que promovem conteúdos que atendem a esses padrões, fazendo com que mulheres mais velhas se sintam invisíveis. Essa dinâmica cruel não apenas marginaliza o público em questão, mas também perpetua uma visão distorcida de que a beleza e a relevância estão intrinsecamente ligadas à juventude. O preconceito relacionado à idade, conhecido como etarismo, manifesta-se de diversas formas na indústria do entretenimento. Muitas vezes, mulheres que atingem a casa dos 30 anos começam a sentir a pressão de que suas carreiras estão se esgotando. É uma perspectiva alimentada pela falta de representatividade de personagens mais velhas em filmes e programas de televisão, que frequentemente privilegiam atrizes ainda em seus vinte e poucos anos. Na dinâmica desse fenômeno opressor, temos não só oportunidades limitadas para mulheres mais velhas, como também adentramos na reflexão sobre a internalização adoecedora que é o medo de envelhecer, numa perpetuação cíclica de insegurança e muita ansiedade, com buscas por procedimentos que nalguns casos, resultam em catástrofes nas mesas de cirurgia estética, questões alegorizadas por meio do horror ao longo dos 140 minutos de A Substância, uma revigorante jornada pelo gênero há tempos acalmado por narrativas repetitivas, com muitas ideias recicladas, com poucos movimentos catárticos.

Constantemente critica, as plataformas digitais reforçam estereótipos de beleza, utilizando algoritmos que promovem conteúdos que atendem a esses padrões, fazendo com que mulheres mais velhas se sintam invisíveis. Essa dinâmica cruel não apenas marginaliza o público em questão, mas também perpetua uma visão distorcida de que a beleza e a relevância estão intrinsecamente ligadas à juventude. O preconceito relacionado à idade, conhecido como etarismo, manifesta-se de diversas formas na indústria do entretenimento. Muitas vezes, mulheres que atingem a casa dos 30 anos começam a sentir a pressão de que suas carreiras estão se esgotando. É uma perspectiva alimentada pela falta de representatividade de personagens mais velhas em filmes e programas de televisão, que frequentemente privilegiam atrizes ainda em seus vinte e poucos anos. Na dinâmica desse fenômeno opressor, temos não só oportunidades limitadas para mulheres mais velhas, como também adentramos na reflexão sobre a internalização adoecedora que é o medo de envelhecer, numa perpetuação cíclica de insegurança e muita ansiedade, com buscas por procedimentos que nalguns casos, resultam em catástrofes nas mesas de cirurgia estética, questões alegorizadas por meio do horror ao longo dos 140 minutos de A Substância, uma revigorante jornada pelo gênero há tempos acalmado por narrativas repetitivas, com muitas ideias recicladas, com poucos movimentos catárticos.

E é nessa perspectiva de expressividade do corpo como palco para mutações e manipulações que adentro pelos diálogos entre A Substância e o Cinema de David Cronenberg, um diretor conhecido por abordar o horror corporal constantemente em suas polêmicas narrativas. Seria, então, o filme de Coralie Fargeat, tributário do legado e impacto cultural do cineasta canadense? Ao analisar a estrutura dramática e as reflexões satíricas empreendidas ao longo desse candidato ao posto de clássico moderno, lançado em 2024, podemos dizer que há sim, muitas correspondências. Apesar de Cronenberg não ter sido o único realizador a tratar o horror corporal em suas produções, o influente diretor é conhecido por ser um dos maiores expoentes da temática, escrevendo além de assumir a direção das suas histórias. É o que chamamos de “cinema de autor”, onde a figura do cineasta não está presente apenas pela contratação de executivos de um estúdio, mas o tipo de criação onde o realizador assume a escrita da trama, a direção, geralmente mantém uma equipe técnica coesa e presente na maioria de suas realizações, entregando aos espectadores elementos dramáticos e estéticos que se conectam entre a variedade de enredos que constrói. Com essa presença “substancial” na cultura da mídia, podemos realizar ilações e conectar tranquilamente a proposta de Fargeat ao legado do diretor.

Diante do exposto, caro leitor, a roteirista e diretora de A Substância tem uma lista de tributos ao cineasta ao longo do desenvolvimento de sua trama satírica exaustiva, corrosiva e mais atual do que nunca. Ao longo da evolução histórica do cinema, o subgênero body horror (horror corporal) é uma vertente do terror que tem se concentrado na manipulação, deformação e destruição do corpo humano em múltiplas perspectivas. Diferentemente de outros subgêneros focados em monstros, fantasmas ou medos psicológicos, o body horror enfatiza os aspectos físicos do terror e as reações visceralmente emocionais que eles provocam. A deformação e a mutação são os seus aspectos mais marcantes. Essa transformação pode ocorrer de diversas formas, desde a simples alteração estética até a total desintegração da forma humana. No apoteótico A Mosca, de 1986, Cronenberg estabelece a transformação física do protagonista em uma criatura híbrida que provoca tanto repulsa quanto empatia. A deformação do corpo não é apenas uma questão estética, mas frequentemente se relaciona com temas mais amplos, como a perda da identidade, a alienação e o medo da morte. O corpo que normalmente é visto como uma entidade unificada se torna um campo de batalha em que os limites do humano são testados, como acontece com Elizabeth Sparkle, temerosa diante dos possíveis caminhos da decadência em sua carreira, personagem que no auge de sua angústia, opta por uma trágica jornada sem volta em torno de uma nova versão egoísta e tóxica de si mesma, obcecada pelos privilégios da juventude.

Outra característica essencial do body horror é a intersecção entre o corpo humano e a tecnologia. A modernidade trouxe a possibilidade de modificar o corpo através da ciência e da engenharia, criando cenários que exploram os medos associados a essas transformações. No intenso Videodrome: A Síndrome do Vídeo, de 1983, Cronenberg tece reflexões sobre como a tecnologia pode invadir e alterar a percepção do corpo, sugerindo que a mídia e os aparatos tecnológicos conveniados ao seu espaço têm o poder de moldar nossas vivências e comunidades. Essa relação tensa ressalta a vulnerabilidade do corpo humano frente a forças externas que podem desestabilizá-lo, bem como reconfigurá-lo de maneiras alarmantes. No desenvolvimento de A Substância, não temos televisores, tampouco computadores perpetuando essas transformações fisicamente nos corpos, mas os desdobramentos subjetivos desses espaços causam a corrosão da protagonista que, diante de um experimento envolvendo tecnologia e ciência, acaba tendo a sua existência transformada, saindo daquilo que consideramos humano para se tornar um monstro abjeto, negado pela sociedade.

O body horror também proporciona uma exploração do medo do desconhecido e do estranho. O corpo, quando modificado de maneiras grotescas ou surreais, pode evocar uma sensação de repulsão e horror que é visceral e imediata. O que faz esse medo ser particularmente impactante é a familiaridade do corpo humano. Quando ele se torna um objeto de terror, a transgressão das normas sociais e biológicas provoca uma reação intensa. O propositalmente exagerado desfecho de A Substância dialoga com esse tópico, costumeiramente presente nos filmes de David Cronenberg. Ao passo que Sue utiliza todo o suprimento base de sua matriz, ela se esquece da dependência de seu “outro eu”, pavimentando uma trilha de deformidades que a torna um elemento grotesco da sociedade do espetáculo que já tinha rejeitado a sua versão anterior. Nessa alegoria sarcástica ao processo de busca constante por procedimentos para manter a juventude em destaque, a batalha entre as suas duas versões gera um painel de monstruosidade absoluta, colocando os personagens e nós, espectadores, diante desse medo do “estranho”, das imagens que estão longe daquilo que definimos socialmente como normalidade. É um tópico que coaduna com outro ponto nos filmes do cineasta canadense e no horror corporal de maneira geral: a perigosa fragilidade da identidade pessoal, para além das transformações físicas.

A fragilidade da identidade pessoal é uma temática comum no body horror. As transformações no corpo não apenas afetam fisicamente Elizabeth Sparkle, Sue e outras figuras ficcionais do subgênero, mas também desestabilizam suas identidades. A perda do controle sobre o próprio corpo, uma característica recorrente nesse tipo de narrativa, evoca uma reflexão profunda sobre quem somos e o que nos define. Uma ilustração que vai além de Cronenberg é o assustador A Pele que Habito, de 2011, dirigido e escrito pelo espanhol Pedro Almodóvar, um cineasta também na perspectiva autoral. Essa narrativa é um exemplo contundente dessa questão, onde o tópico identidade é discutido por meio da exploração da pele como uma camada de proteção que separa o eu do mundo exterior. Ademais, com suas raízes em diversos ramos da literatura e do cinema, o profícuo subgênero assertivamente emulado por Coralie Fargeat tem em suas ramificações históricas, a assinatura de autores como H.P. Lovecraft e Clive Barker, exploradores de temas acerca da transformação e do horror físico, textos que encontraram desdobramentos na forma como essas ideias seriam apresentadas no cinema.

Os contos de Barker, como Hellbound Heart, manifestam uma realidade onde o corpo se torna um veículo para experiências infinitas de dor e prazer, desafiando a compreensão comum do que é ser humano. Numa perspectiva mais contemporânea, narrativas como o polêmico Hereditário, de Ari Aster, lançado em 2018, utilizam elementos do horror corporal para explorar filosoficamente as complexidades emocionais e hereditárias da loucura. O corpo humano, neste caso, se torna um receptor de traumas que se manifestam fisicamente, gerando uma experiência que transcende a simples “perda de controle” para enfatizar a hereditariedade do horror psicológico. Importante em sua dinâmica crítica, geralmente exploratória de questões contextuais de suas respectivas épocas de lançamento, as produções associadas ao body horror são diversas vezes classificadas como “menores” dramaticamente, ou abjetas demais para todos os públicos, haja vista a perpetuação de imagens que muitos espectadores preferem ocultar de suas memórias. A sua importância, no entanto, não deve ser subestimada. Muitos espectadores de A Substância, quando me procuraram para debater o filme, reclamaram dos vinte minutos finais, alegando que a história se excedeu demais e que deveria ter encerrado antes, para evitar comprometimento de sua estrutura.

Discordei completamente das alegações e expus, por sólidas bases teóricas e estéticas do cinema, a validade das escolhas dos realizadores do desfecho bizarro da produção. O que é apresentado ao longo da trama, nas linhas de diálogos e nas ações dos personagens é justamente o absurdo da situação envolvendo a protagonista que, ao criar a tal nova versão de si mesma, acaba comprometendo ainda mais o seu corpo já julgado pelo olhar alheio. O anseio por viver o aqui e o agora, sem refletir sobre os desdobramentos de escolhas questionáveis, algo típico das versões imaturas de nossa formatação de identidade ao longo da juventude, culminando na tragédia absoluta de Elizabeth e de Sue, que acreditava ter a capacidade de burlar as regras do empreendimento científico na qual se manteve inserida, como uma cópia, não como a matriz. Sendo um subgênero que oferece uma crítica social sobre os padrões de beleza, a tecnologia e os conceitos de normalidade. É um segmento que serve como um espelho para as ansiedades sociais contemporâneas, refletindo nossos medos mais profundos sobre a beleza, a saúde e a mortalidade. Através do grotesco, o body horror nos força a confrontar nossas próprias vulnerabilidades e a questionar o que significa ser humano em um mundo em constante mudança. Aquele monstro bizarro apresentado no desfecho nada mais é que uma alegórica versão que muitos de nós enfrentamos diante do espelho, quando pressionados pelos padrões estabelecidos pela cultura da mídia e, atualmente, pelas viciantes redes sociais que aparentemente nos entretém, mas também nos coloca em combustão diante de formatos muitas vezes inalcançáveis. Ou que, para ser alcançado, requer sacrifícios desumanos.

No final, parece que somos todos consumidos pelas questões entrelaçadas no texto e nas imagens de A Substância, um exemplar do body horror que desafia as normas tradicionais do gênero terror, ampliando o escopo do que pode ser considerado horrível. Ao se distanciar das narrativas de monstros e assassinos em série para explorar a deterioração do próprio corpo, permitindo uma reflexão mais profunda sobre as realidades físicas da vida, o horror corporal expõe, por meio de suas características marcantes, questões complexas sobre a condição humana, a relação entre corpo e tecnologia, bem como a fragilidade da identidade que todos, personagens e nós, espectadores do lado de cá da tela, estamos suscetíveis. Eis uma narrativa que permitiu atuais debates na mídia por conta da dinâmica das premiações entre 2024 e 2025, todas até então interessadas em privilegiar o impacto cultural do filme protagonizado por Demi Moore em um retorno ao âmbito do cinema que, em diálogo com a sua própria carreira, tinha alijado a sua presença em cena por motivações diversas, dentre elas, as questões abordadas na produção ironicamente em contato com a realidade de sua participante. Ao confrontar o grotesco e o horror da deformação corporal, o enredo escrito e dirigido por Coralie Fargeat nos coloca para refletir mais de perto os nossos próprios medos e inseguranças, revelando que, em última análise, o verdadeiro terror reside nas fronteiras do que entendemos como ser humano. Você, caro leitor, pode gostar ou odiar a proposta de A Substância, no entanto, uma coisa é mais que certa: não há como passar incólume pela narrativa tributária de Cronenberg.