Apenas recentemente decidi tentar ler de verdade (em oposição a apenas muito esporadicamente) obras autobiográficas, focando principalmente em celebridades já em final de carreira, o que me levou à leitura dos livros então recém-lançados de Mel Brooks, David Milch, Brian Cox, Patrick Stewart, Michael K. Williams, Werner Herzog e Barbra Streisand, e, com isso, abriram-se meus horizontes para um gênero em que sempre tive preconceito de mergulhar. Claro que o conhecimento que se ganha com uma obra dessas é o conhecimento que o escritor quer tornar público e oficial e existe uma centena de armadilhas ao se navegar por essas águas, já que a tendência é que o autor passe ao largo de controvérsias e de confissões particularmente “quentes”, esta sendo uma das razões que eu escolhi ler apenas trabalhos de pessoas já maduras, quase todas octogenárias (as exceções foram as de Williams, que infelizmente faleceu muito cedo, e a de Bob Odenkirk, talvez por isso mesmo a menos interessante de todas que li até agora).

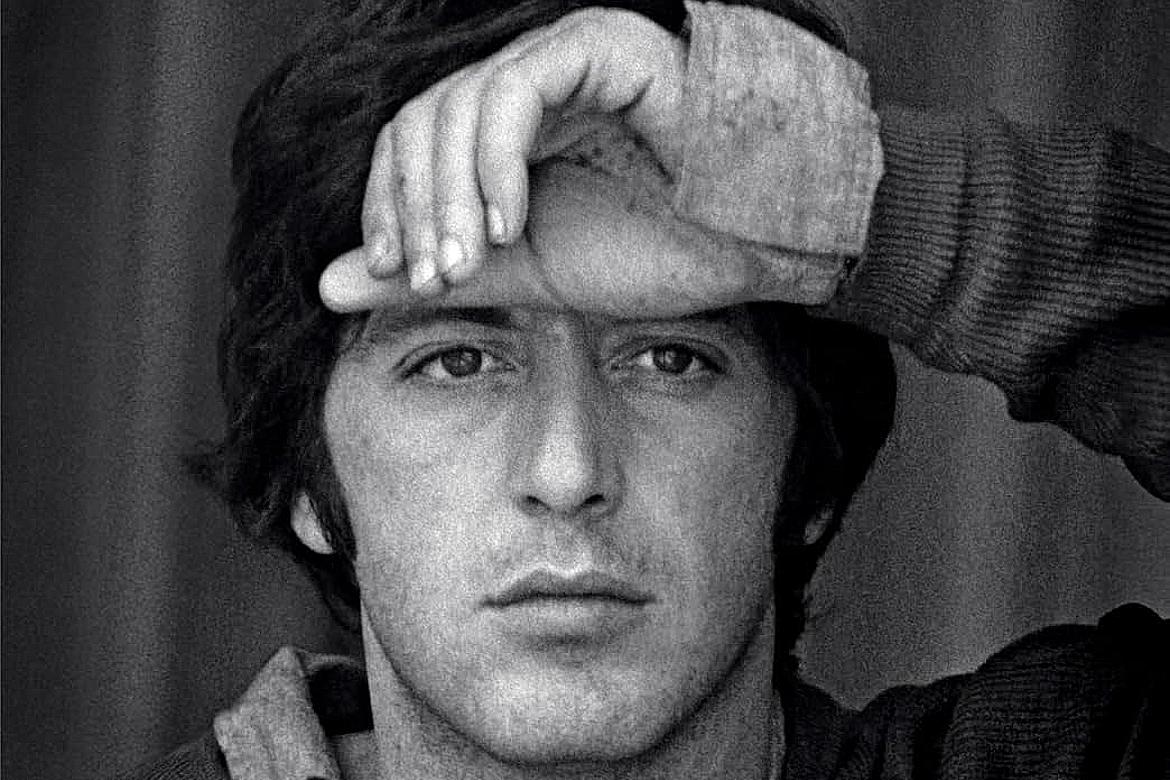

Portanto, quando Al Pacino, já octogenário, anunciou que publicaria sua autobiografia, eu a coloquei imediatamente em minha lista de “ler quando lançar” e, quando estava para começar a passar as páginas digitais do meu Kindle, percebi que, mesmo conhecendo bem seu trabalho como ator nos mais variados papeis, de Michael Corleone a Aldo Gucci, passando por Frank Serpico, Tony Montana, Big Boy Caprice, Frank Slade, Vincent Hanna, Shylock, Jimmy Hoffa e tantos outros em sua vasta carreira no Cinema, pouco ou quase nada sabia de sua vida pessoal, de filhos, esposas, possíveis escândalos, problemas de saúde ou qualquer outra coisa tão comum em ver em manchetes sensacionalistas de publicações do mundo do entretenimento. E isso aguçou minha curiosidade ainda mais pela leitura do livro e, percebendo justamente que Pacino enfoca mais em sua vida privada, notadamente sua juventude no Bronx, seu amor pelo teatro e as amizades que fez, a jornada por oito décadas da vida deste grande ator tornou-se, para mim, uma jornada de pura descoberta a cada página.

Aos que porventura fiquem reticentes pelo que disse mais acima, não temam: Pacino não é ingrato e ele dedica boa parte de seu livro de memórias a seus inesquecíveis trabalhos em Hollywood, abordando todos os seus grandes papeis, e até mesmo alguns menores, em filmes menos conhecidos do público em geral. Aliás, Sonny Boy: Autobiografia é uma obra muito equilibrada, muito cuidadosa na forma como seu autor transita entre o pessoal e o público, entre seus aprendizados e desejos e seus papeis e anedotas sobre eles, valendo destaque para como ele consegue escrever de forma muito coloquial e suave, nem sempre seguindo estritamente a ordem cronológica, o que significa que ele avança e retrocede no tempo sempre que a situação exige, quase como se ele estivesse conversando com o leitor (e, como também, paralelamente à leitura, escutei o audiolivro narrado por ele próprio, percebi o quanto ele realmente estava investido no que conta, mesmo que sua leitura não seja das mais… profissionais, por assim dizer).

Sua relação com a mãe, que lhe deu o apelido Sonny Boy que ele usou para batizar a autobiografia, é o norte da narrativa, por assim dizer, pois é com Rose Gerardi (depois Pacino) que o livro começa e a quem ele deve a fagulha de seu interesse pelas artes, já que ela, cuidando dele sozinho, já que seu pai fora embora, tinha o hábito de levá-lo ao cinema desde tenra idade, para ver todo tipo de filme, inclusive os inapropriados para uma criança pequena (o que me lembrou de comentários semelhantes de Quentin Tarantino, em Especulações Cinematográficas, mas em relação ao namorado afro-americano de sua mãe que fazia a mesma coisa com ele). E é a partir dessa conexão materna que ele fala de seus avós – que sim, por uma inacreditável coincidência, imigraram para os EUA de Corleone, na Sicília, algo que ele só foi descobrir quando do lançamento de O Poderoso Chefão) – e de sua vida de jovem no Bronx com amigos que, mais tarde, para sua infelicidade, faleceriam todos em razão do uso de drogas. É muito bonito como Pacino reputa à vigilância de sua mãe sua manutenção por um caminho consideravelmente longe da delinquência juvenil, de gangues e de entorpecentes nesses anos formativos e sua aproximação do teatro de maneira completamente amadora, sem maiores expectativas que não a de viver a vida um dia de cada vez, um papel pequeno de cada vez, até que, claro, ele foi descoberto por Francis Ford Coppola justamente em uma de suas atuações teatrais.

A cada avanço temporal em sua narrativa, Al Pacino recusa-se a esquecer de suas raízes, o que torna sua autobiografia algo que realmente faz jus ao subtítulo original A Memoir, ou seja, “Um Livro de Memórias“, pois é inseparável a nostalgia que ele sente de suas primeiras décadas em relação ao seu profundo incômodo com o estrelado absoluto que veio a partir de 1972, em que ele foi catapultado de basicamente um completo zé ninguém que havia timidamente começado no audiovisual por meio de um breve papel em um episódio da série N.Y.P.D. e dois em filmes, para um dos mais reconhecíveis rostos da indústria, em um dos filmes mais celebrados da história do Cinema. Seria muito fácil Pacino enveredar sua prosa para um lado de falsa modéstia, de redução da importância do que fez, mas ele reconhece o que Michael Corleone fez por sua vida e o que diversos outros papeis memoráveis representaram para sua carreira. No entanto, de forma que reputo muito genuína, muito franca, ele professa seu real amor não pelo Cinema, mas sim pelo Teatro, arte que sempre fez e continua fazendo parte de sua vida, mesmo que seus trabalhos nela seja basicamente desconhecidos do público em geral e que não tenham exatamente chegado ao nível de prestígio que, por exemplo, Patrick Stewart alcançou.

Outra característica marcante de seu livro é a forma como ele aborda seus relacionamentos amorosos e a família que construiu. Muito em linha com sua aversão à aparecer em público, a dar entrevistas e a ser alvo de fofocas de tabloides, ele não entra em detalhes românticos e não investe tempo nesse lado de sua vida, mesmo que ele obviamente dedique espaço a seus filhos, ainda que um espaço diminuto em comparação com o restante. Em outras palavras, seu lado privado de priscas eras ele não tem problema algum em abordar, mas sua vida pessoal sobre a família que ele construiu ele faz questão de manter ainda atrás das cortinas, algo que compreendo e respeito. Mais do que isso, considero ser esse o melhor caminho para evitar a exposição desnecessária de pessoas próximas a ele ainda vivas. De forma semelhante, mas claramente por um misto de vergonha com arrependimento, Pacino expressamente reconhece, mas não esmiúça seus próprios problemas com drogas, notadamente com o alcoolismo. Fica evidente o quanto isso cobrou dele ao longo das décadas e o quanto isso o afetou, mas ele é econômico quando fala do assunto e sequer dedica um capítulo a ele, lidando mais como algo constante e permanente que ele aborda muito rapidamente em diversas situações em que isso é efetivamente relevante. Novamente, entendo e aprecio essa sua escolha, pois mesmo uma pessoa pública precisa de privacidade e não tem obrigação alguma, para vender mais, expor-se tão explicitamente.

Mas Al Pacino faz algo que eu só vi antes – e mesmo assim muito rapidamente – na autobiografia de Brian Cox, que é lidar com seus problemas financeiros. Existe uma espécie de avidez por saber o quanto cada ator e atriz ganha, o quanto eles valem e que investimentos fazem, normalmente com um viés de orgulho por parte de fãs. Ao revés, raramente se fala de atores e atrizes financeiramente destituídos depois de ganharem milhões em cima de milhões de dólares por seus trabalhos e, aqui, vemos Pacino fazer justamente isso, revelando sua mais completa irresponsabilidade – que ele admite – em relação ao dinheiro, algo que ele diz que nunca ligou, mas que sempre apreciou o que o vil metal pode proporcionar. E é muito interessante e um pouco angustiante, admito, ler que ele perdeu tudo por duas vezes, uma por sua total incapacidade de gerenciar sua vida, outra por um contador bandido e o quanto isso o fez aceitar papeis que ele jamais aceitaria em circunstâncias normais, o que basicamente ratifica com toda a clareza possível aquela brincadeira que todo mundo já fez na vida sobre Hollywood, em que alguns papeis só são aceitos porque o ator precisava pagar as contas. Sim, é isso mesmo e, segundo, Pacino, está tudo bem, pois se tem uma coisa que ele realmente parece não ligar, é sobre sua imagem, sobre sua percepção pelo público.

Com Sonny Boy: Autobiografia, Al Pacino proporciona tanto a quem conhece detalhes de sua vida quanto a quem apenas o conhece por seus papeis, um delicioso passeio pelas pessoas, situações e papeis que fizeram dele o que ele é hoje, sempre com um saudável grau de humildade, que nunca parece falsa, servindo tanto de agradecimento para aqueles que foram importantes em sua vida quanto aos espectadores e fãs que continuamente o prestigiaram e o prestigiam em seus filmes (e alguns, bem poucos, claro, em suas peças). Se, antes de minha leitura, eu não conhecia quase nada sobre o homem por trás de Michael Corleone, agora posso dizer que conheço tudo aquilo que nem sabia que precisava conhecer sobre essa lenda da Sétima Arte.

Sonny Boy: Autobiografia (Sonny Boy: A Memoir – EUA, 2024)

Autoria: Al Pacino

Data de publicação (nos EUA e no Brasil): 15 de outubro de 2024

Editora original: Penguin Press

Editora no Brasil: Editora Rocco

Tradução: Laura Folgueira

Páginas: 384 (EUA), 352 (Brasil)