Jovens amantes, leitores saudosistas, psicopatas de bom coração e indivíduos que não sabem separar questões psíquico-afetivas de qualidade cinematográfica, não se exaltem. Vamos entrar aqui em um território delicado, onde é possível ver o mamilo de Brooke Shields (sim, o diretor Franco Zeffirelli só nos mostra um); os mamilos de Martin Hewitt e James Spader (como também outra parte do corpo de Martin Hewitt, várias vezes); e ainda a primeiríssima e descartável atuação de Tom Cruise no cinema; a inexplicável participação do grande Robert Altman em um filme sem salvação e, claro, a irritantemente martelada música de Lionel Richie e Jonathan Tunick, até que, juntamente com o filme, exploda de insatisfação os neurônios do público.

Clássico absoluto do SBT, indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro pela canção-tema, Endless Love (interpretada por Lionel Richie e Diana Ross), indicado ao Framboesa de Ouro de pior filme, pior atriz (Brooke Shields), pior atriz coadjuvante (Shirley Knight), pior diretor, pior roteiro e pior “nova estrela” (Martin Hewitt), Amor Sem Fim é daquelas obras lançadas no momento certo e no lugar certo. Fruto de um cinema americano que então começava a não ter vergonha de mostrar o corpo e explorar tabus e estranhezas, o filme conquistou um número absurdo de admiradores com sua história de amor à la Romeu e Julieta num contexto do tipo “quase-Casanova e o Marquês de Sade encontram Freddy Krueger apaixonado”.

O chavão básico dos romances hollywoodianos não se aplicam a Amor Sem Fim. Primeiro, porque foi feito por um bom diretor europeu com um ego do tamanho do planeta Terra e que julgou poder aplicar técnicas de um ambiente com o qual ele estava familiarizado (o clássico cinematográfico italiano e o palco operístico) numa obra ousada no quesito trágico-sexual e nula de qualidade narrativa. Segundo, porque o filme fazia parte de uma leva de longas-metragens com tragédias realistas, especialmente no campo do romance, onde era possível — além da emoção e dos altos picos de adrenalina e explosões de esteroides sexuais — ver nudez gratuita na tela e provocações libidinosas de todos os tipos, não algo como aquela bem-vinda e bem trabalhada por Mike Nichols em A Primeira Noite de um Homem (1967), mas uma nudez e provocações cujos valores terminam em si mesmos, postos na tela única e simplesmente para contemplação e fetiche do público.

Entenda que, à época de Amor Sem Fim, trabalhar com o sexo no cinema dos Estados Unidos já não era um grande problema moral e social. Todavia, o período que vai de final dos anos 70 e decorrer da década de 80 foi marcado pela crescente banalização dessa liberdade, partindo-se de um uso justificado dos corpos nus, para um desfile de atores e atrizes em pelo, sem nenhum objetivo dramático em jogo. Para seguirmos, juntemos esses ingredientes da História do Cinema e seus costumes de época e os apliquemos ao já aludido tema que encontramos em Amor Sem Fim, em linhas gerais, a história do grandioso “amor impossível” entre David e Jade.

O que talvez tenha feito muita gente gostar da trama, como se isso fosse o ápice de criatividade, foi o fato de o amor não ser impossível no início. A família de Jade é desconcertantemente (e nada verossimilhante num tipo de enredo que tem obrigação de ser) liberal. O amor entre o casal protagonista se torna impossível em dado momento da fita. E o que vem a seguir? A busca inconsequente de David para gozar de seu amor como se não existisse mais nada no mundo. Nem Nietzsche conseguiria pensar em um espírito dionisíaco tão maldito e destrutivo quanto o desse rapaz.

A construção da psicologia dos personagens e o modo como Zeffirelli os articula é cumulativamente vergonhoso. A única exceção a essa constatação é ao personagem de James Spader, Keith, que mantém-se firme em sua constituição dramática, cresce sem nenhum impulso desnecessário ao longo do filme e conta com a boa atuação de Spader, algo que não podemos dizer da maioria do elenco de Amor Sem Fim. É estranho olharmos para um filme de Zeffirelli e termos um grande número de canastrões em cena, todos expostos a emoções súbitas e muito maiores do que o arcabouço dramatúrgico dos atores poderia suportar. E essa falha não está sozinha. Por mais que vejamos o esforço da equipe técnica para fazer a película ter fôlego ao menos visualmente, a má direção de Zeffirelli (creio que mesmo os amantes do filme são honestos ao admitir que poucas vezes antes cenas de sexo foram tão mal filmadas) acaba por nos mostrar as coisas como um grande teatro barroco, quase de mal gosto, com desnecessário tom escuro para a fotografia, desregulado e massacrante uso da trilha sonora, exagero no desenho de produção e figurinos risíveis.

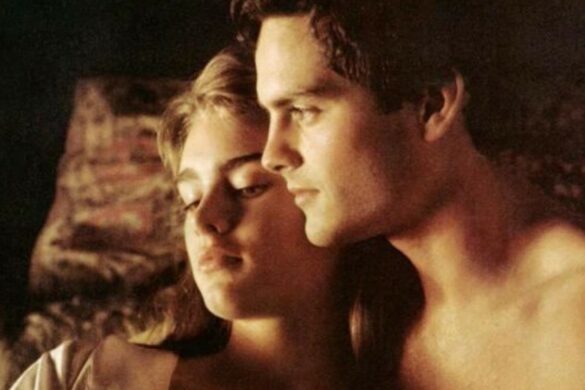

É evidente que existem explicações sociológicas, psicológicas e de hype cinematográfico para o sucesso de Amor Sem Fim, mas esse sucesso não tem absolutamente nada a ver com qualidade do longa. Salvam-se o ponto lírico de Zeffirelli nas primeiras trocas de olhares entre Jade e David e o conceito do sexo próximo à lareira, um raro momento de boa fotografia, apesar de ser uma sequência mal filmada. Jamais tinha visto esse filme antes (lembro-me de ter visto chamadas para ele na TV, quando era criança, mas passava tarde demais e nunca consegui ficar acordado para assistir) e não pretendo voltar a assisti-lo nunca mais. Este é provavelmente o pior filme de Franco Zeffirelli e deve ser o guilty pleasure de meio mundo de cinéfilos pelo mundo afora.

Amor Sem Fim (Endless Love) – EUA, 1981

Direção: Franco Zeffirelli

Roteiro: Judith Rascoe (baseado na obra de Scott Spencer)

Elenco: Brooke Shields, Martin Hewitt, Shirley Knight, Don Murray, Richard Kiley, Beatrice Straight, James Spader, Ian Ziering, Robert Moore, Penelope Milford

Duração: 116 min.