A americana Suzie (Rashida Jones) foi para o Japão há mais de 10 anos para abraçar sua solidão, para exilar-se do mundo, mas, ironicamente, foi lá que ela encontrou sua família, mais precisamente seu futuro marido Masahiko “Masa” Sakamoto (Hidetoshi Nishijima) e Zen (Fares Belkheir), o filho que tiveram juntos. No entanto, sua vida muda radicalmente mais uma vez no fatídico dia em que um acidente aéreo leva os dois embora, deixando Suzie novamente na mais completa solidão, desta vez imposta à ela, e, claro, enfrentando a maior dor que já sentiu na vida. E é assim que Sunny começa, com um sentimento terrível de claustrofobia, de falta de chão e de paredes para se apoiar, em um mar de mortes e pessoas desaparecidas, um tom incomum para uma série “vendida” como sendo de comédia no gênero da ficção científica.

A ação se passa em um futuro próximo, em Quioto, Japão, em que robôs domésticos são comuns e que tradutores simultâneos suprem o abismo linguístico, algo providencial para a série desenvolvida por Katie Robbins com base no romance The Dark Manual, de 2018, do autor irlandês Colin O’Sullivan, já que Suzie, a protagonista, não fala uma palavra de japonês, algo explicado de maneira um tanto quanto tímida por uma combinação de dislexia e desinteresse dela, mas que permite que a atriz faça bom uso de sua latitude dramática, algo normalmente tolhido quando outra língua, especialmente uma tão distante de sua nativa precisa ser usada. Não é um futuro muito diferente do nosso e o fato de a história se passar no Japão, país que, em tempos modernos, tem uma aura ultra tecnológica, torna natural a presença de robôs nas casas e ruas, especialmente considerando que seus designs mais lúdicos são próximos do que se poderia imaginar do começo do uso amplo da tecnologia e não algo sofisticado, de pura ficção científica.

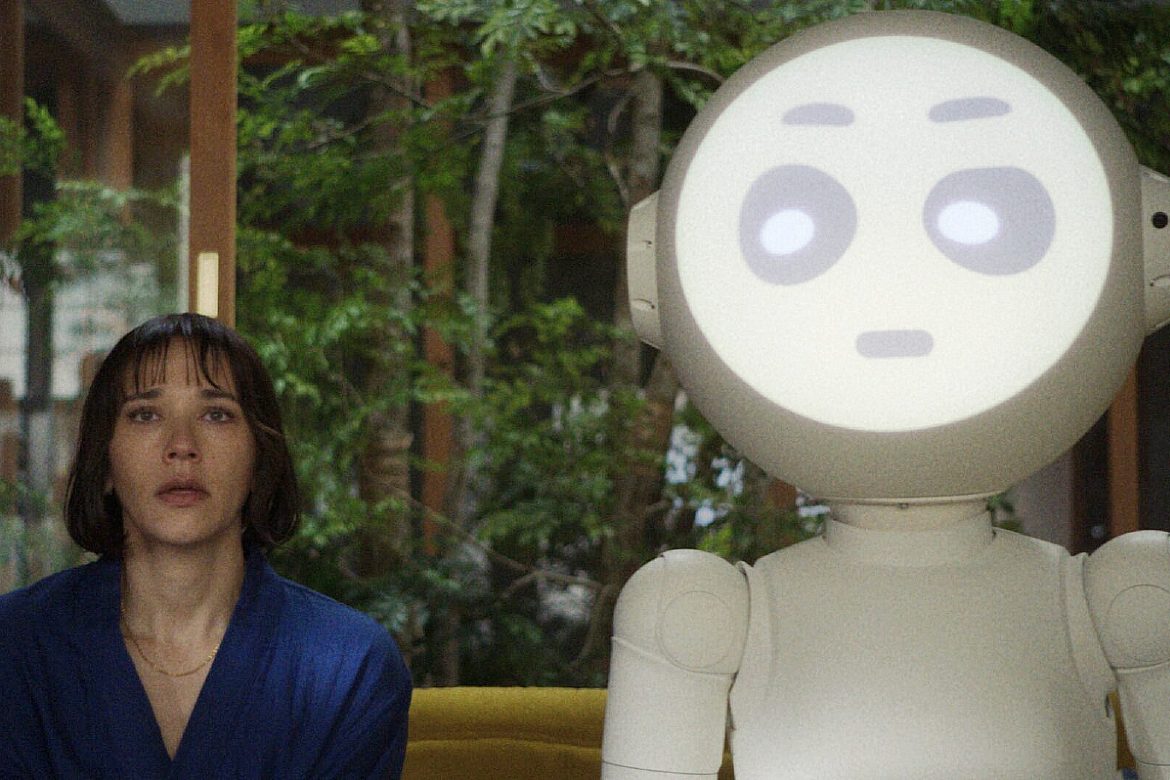

A dor de Suzie é mitigada – ou pelo menos colocada momentaneamente de lado – quando ela retorna para casa um dia e um senhor a presenteia com a robô Sunny (voz de Joanna Sotomura), explicando que ela fora programada de acordo com os desejos de seu marido. Apesar de Suzie detestar robôs em geral e nunca ter tido um, a presença de Sunny é intrigante de imediato, pois seu marido, para ela, era um engenheiro especializado em geladeiras, não robótica. Essa situação e o fato de o telefone de Masa não jogar a ligação imediatamente para a caixa postal, deixam dúvidas sobre tudo o que ela achava que sabia do marido e, então, começa uma busca frenética por respostas, busca essa que envolve sua sogra Noriko (Judy Ongg), a bartender Mixxy (a cantora e compositora annie the clumsy, nome grafado assim mesmo, sem letras maiúsculas) e, como não poderia deixar de ser – mas deveria deixar de ser, sendo direto – a Yakuza.

Falo negativamente da inserção da Yakuza na narrativa, pois é um artifício cansado demais para obras que se passam no Japão e que não era exatamente necessário aqui, com a organização criminosa podendo muito facilmente ser substituída por algum outro tipo de vilania menos arquetípica e óbvia. Mesmo considerando que o envolvimento da Yakuza, representada principalmente por Himé (You – só assim mesmo), é o que a série tem de menos interessante, os roteiros fazem o uso básico deles para criar um pouco de tensão, dúvida e situações de ação suficientes para não deixar a narrativa esmorecer. Mas o que realmente importa é que Sunny não é uma série de ação, não tem os mistérios como seu centro, apenas como uma espécie de recompensa ao espectador e nem tenta reinventar a roda nesse aspecto, o que a faz caminhar por estereótipos, eu sei, mas que funcionam. O que está no coração da série é mesmo um bonito estudo sobre a solidão e sobre a dor, o que acaba elevando o resultado inicial para alguns degraus acima do que se poderia esperar dessa estrutura.

Mesmo que as mortes de Masa e Zen sejam imediatamente colocadas em dúvida em razão da ligação para o telefone do marido não ir para a caixa postal, o que importa é que, para todos os efeitos práticos em relação à Suzie, eles realmente faleceram de maneira abrupta e horrível. Com isso, Rashida Jones constrói uma personagem que parece em constante estado de confusão mental, torpor e de raiva incontida, algo que permanece com força por quase toda a temporada e que, sob certos aspectos, torna mais difícil a conexão do espectador com ela. Sim, qualquer um pode se compadecer com a situação de Suzie, mas isso é uma coisa. Outra coisa bem diferente é o rapport com a protagonista, que permanece azeda, explosiva e desarmônica consigo e com todos ao seu redor, especialmente a doce Sunny, que goza de um trabalho de voz de Joanna Sotomura que encanta de imediato, formando uma espécie de antítese à Suzie.

Com uma direção de arte e direção de fotografia que fazem o melhor das filmagens em locação no Japão, com direito a feriados nacionais e uma boa dose de infusão da cultura nipônica na história, Sunny refestela-se em autenticidade. E essa pegada reflete e aprofunda a discussão sobre os sentimentos, sobre a solidão procurada e a solidão imposta, sobre abraçar uma vida solitária ou lutar contra ela. E o mesmo vale para o luto, para a dor. Que caminho seguir? O da absorção e distanciamento desses sentimentos desagradáveis ou o do confrontamento, encarando diretamente o que de pior a vida tem a oferecer? Jones navega excepcionalmente bem essas escolhas e os roteiros fazem excelente uso especialmente do tema da solidão, lidando também com uma prática não tão incomum assim no Japão, a do hikikomori, que é o auto isolamento de pessoas em quartos e casas, sem contato físico algum com o mundo exterior.

E o melhor é que Katie Robbins teve um olhar cuidadoso para o ritmo da história, percebendo o momento exato em que uma “barriga” narrativa começa a aparecer – para mim lá pela metade da temporada, com a investigação de Suzie, Sunny e Mixxy começando a ratear – e apelando para dois episódios seguidos que servem de explicação e contexto para o que vemos antes e que fazem muito bem seu dever de casa de mascarar o didatismo com abordagens audiovisuais cuidadosas, seja com o uso da combinação de narração no presente de flashbacks reveladores ou a criação de uma estrutura de game show para permitir o mergulho na “mente” de Sunny. Esses dois episódios, o antepenúltimo e o penúltimo, respectivamente, funcionam tão bem que o último chega a ser decepcionante por se preocupar mais com ação e com a construção de uma segunda temporada do que somente fechar o primeiro arco narrativo (que, por mim, poderia ser o único).

Mas Sunny, mesmo com seus soluços, é uma série dramática sci-fi sólida (esqueçam isso de comédia, mesmo de humor ácido, pois não vi quase nada nessa linha, sendo sincero) que foca no ser humano e usa o elemento robótico como “espelho da alma” e que conta com uma fantástica atuação de Rashida Jones em um papel difícil, na fronteira do antipático, o que só o torna mais desafiador. Nada como ver os canais de streaming apostando em obras diferentes, que dispensam os fogos de artifício para abrir espaço para o puro e relevante drama psicológico.

Sunny (Idem – EUA, de 10 de julho a 04 de setembro de 2024)

Desenvolvimento: Katie Robbins (baseado em romance de Colin O’Sullivan)

Direção: Lucy Tcherniak, Dearbhla Walsh, Colin Bucksey, Makoto Nagahisa

Roteiro: Katie Robbins, Nancy Won, Kimi Howl Lee, Julissa Castillo, Aja Gabel, Ken Kobayashi, Sarah Sutherland, Yugo Nakamura

Elenco: Rashida Jones, Hidetoshi Nishijima, Joanna Sotomura, Judy Ongg, annie the clumsy, Jun Kunimura, You, Fares Belkheir, Shin Shimizu, Sekiguchi Anam, Fubito Yamano, Tetsu Watanabe

Duração: 333 min. (10 episódios)