Pesquisar é um ato de cidadania. Isso é o que você, caro leitor, encontrará nos textos que acompanham esta sequência reflexiva sobre a importância da pesquisa e suas associações com narrativas ficcionais, ideais para permitir uma compreensão abrangente e diferenciada do ato de investigação científica, algo que, inclusive, vai além das instituições legitimadas e se encontra diariamente em nossas dinâmicas cotidianas de estabelecimento de problemas, hipóteses, objetivos e metodologias para condução da vida. A produção de conhecimento é algo que a humanidade buscou em sua evolução para tornar a vida melhor e permitir o desenvolvimento nas sociedades que se ampliavam cada vez mais, algo que também está associado com questões políticas e econômicas. Criar uma cultura científica requer investimentos substanciais em educação e cultura. O fazer científico, é, também, ir além dos estereótipos do laboratório e de todo maquinário, algo que habita o nosso imaginário, curiosamente, por diversas representações, algumas delas, cinematográficas. Vejamos alguns casos: a personagem de Erin Brockovich, interpretada com maestria por Julia Roberts, redescobre o seu valor e exerce a cidadania por meio de um processo que envolve a metodologia da pesquisa, com suas falhas e acertos, tal como qualquer ser humano diante da pavimentação de um esquema envolvendo aprendizagem.

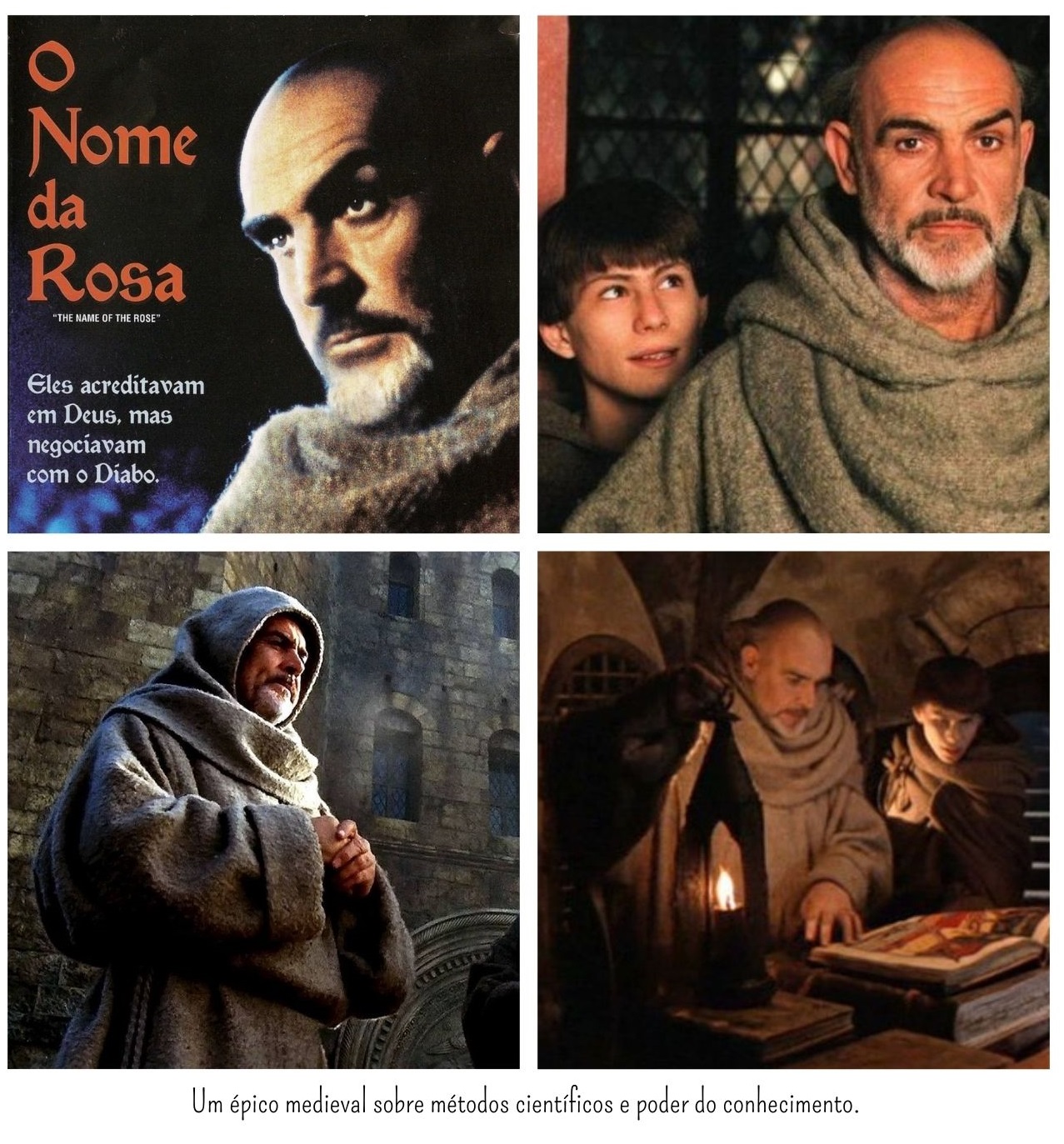

O texto que você vai ler é uma adaptação do livro A Função Social da Pesquisa: Itinerários Cinematográficos, uma proposta que pretende analisar como filmes ajudam na compreensão dos processos que envolvem a criação de um projeto de investigação científica. Sean Connery, ao estabelecer a necessidade do racionalismo e dos métodos indutivos e dedutivos em O Nome da Rosa, também nos leva por uma jornada pelos meandros das etapas e procedimentos de uma pesquisa. O divertido e não planejado encontro com o vibrador, na comédia dramática Histeria, situada no século XIX, também nos mostra avanços de um projeto de pesquisa em torno da sexualidade humana, algo visto também no assertivo Kinsey – Vamos Falar Sobre Sexo. A ideia aqui é que o leitor possa compreender a importância e a função social da pesquisa em nosso cotidiano e, concomitantemente, aprenda as etapas de elaboração de um projeto e do desenvolvimento de uma empreitada científica, subsidiados pelos ensinamentos dos filmes selecionados para as próximas reflexões. Aprenderemos um pouco sobre a Teoria e Hipótese em Fim dos Tempos, de M. Night Shyamalan, além de passear pela ética na pesquisa com a aventura Do Fundo do Mar, de Renny Harlin, uma narrativa de entretenimento que pode nos ajudar a refletir sobre os limites da ciência, questão que também está presente no empolgante Gattaca: Experiência Genética, dirigido por Andrew Niccol. São narrativas para vários gostos e experiências. Do mais complexo ao mais popular e simplório, os filmes selecionados pretendem fornecer ao leitor um amplo panorama sobre a importância da pesquisa, sem deixar de ser uma jornada divertida e com garantia de muita aprendizagem.

Preparados?

Teoria e Hipótese em Fim dos Tempos

O que é uma teoria? Basicamente, é a ideia nascida de uma determinada hipótese, especulação ou suposição, mesmo que seja abstrata e considerada excêntrica, da realidade. Noutra conceituação pertinente, podemos dizer que a teoria é o conhecimento puramente racional ou a maneira de pensar e entender algum fenômeno por meio da observação. Será assim que as figuras ficcionais de Fim dos Tempos, dirigido e escrito pelo cineasta M. Night Shyamalan, conduzirão as suas existências depois de uma série de acontecimentos inesperados varrem qualquer esperança de uma vida tranquila para os habitantes dos Estados Unidos. Mesmo que nos desdobramentos da narrativa, tenhamos o desenvolvimento de uma teoria incompleta, a proposta desta realização lançada em 2008 é bem amarrada e nos deixa um painel de questionamentos próprios da condição de um tipo de cinema não interessado em entregar tudo, mas deixar pontos para que os espectadores continuem a tecer comentários reflexivos após o término da sessão. O problema começa dos grandes centros urbanos e vai ganhando proporções interioranas. As pessoas, de maneira brusca, começam a cometer atos suicidas aleatórios, para deixar as suas testemunhas boquiabertas. Do nada, enquanto desenvolvem as suas atividades, começam a andar para trás e promover um espetáculo de morte e autodestruição.

Tudo isso ocorre em áreas arborizadas, próximas aos espaços com parques. A hipótese levantada? Atentado terrorista: um vírus ou bactéria se torna o agente responsável por causar desorientação psicológica nas pessoas, tornando-as suscetíveis ao suicídio, um atentado contra a própria vida causado pela perda do instinto de defesa que é próprio de nossa condição humana. Em Fim dos Tempos, podemos observar o quão curioso temos o método científico como algo a ser desenvolvido pelos personagens, caso queiram sobreviver. Tudo começa, como propõe a teoria, com a observação, seguida da obtenção dos fatos científicos. Cíclico, tal método permite que se estabeleça uma teoria, união do conjunto de todos os fatos e hipóteses testáveis e testadas para a concepção de uma reflexão. Os fatos, como pedem os bons manuais de metodologia, precisam ser verificáveis e as hipóteses, como mencionado, sempre testáveis. No filme, Elliot Moore (Mark Walbergh), professor de Ciências do Ensino Médio, é um dos que irão colocar as hipóteses em perspectiva, para criar a teoria que permitirá a salvação (ou não).

Ele é um jovem homem, casado com Alma (Zooey Deschanel). Juntos, eles atravessam uma tortuosa crise conjugal. Será com Julian (John Leguizamo) que eles batalharão pela sobrevivência depois que descobrem o possível motivo para a derrocada gradual da humanidade, num mundo onde multidões perdem os seus sentidos e se entregam para a morte. Entre uma análise e outra, percebem que as plantas estão reagindo aos abusos ecológicos estabelecidos pela humanidade, a liberar toxinas que afetam o sistema neurológico das pessoas, temática associada, em partes, ao que se configurou o subgênero horror ecológico, linha de filmes com ameaças da natureza, muitas delas, em busca de retaliação por causa de ações desenvolvidas pelos seres humanos, responsáveis por torna as relações de consumo e exploração insustentáveis. Um dos envolvidos compara os efeitos ao fenômeno das marés vermelhas, processo que envolve a descoloração da superfície do mar, numa prejudicial onda de proliferação de algas que tem como efeito, a mortalidade da vida marinha e perigo até mesmo aos humanos.

No caso de Fim dos Tempos, como os diversos meios de comunicação diegéticos da história nos apresenta, bem como o olhar legitimado de um cuidador de plantas, a vida vegetal parece ter desenvolvido um mecanismo de defesa contra os seres humanos, algo que consiste na emissão de uma neurotoxina transportada pelo vento. Assim, os personagens precisam evitar estradas e áreas muito povoadas, pois o processo envolve a morte de grandes grupos, sem ataques que sejam necessariamente individuais, movimentando as peças deste macabro jogo a se dividirem em pequenos amontoados de pessoas em busca da salvação. A estratégia, não delineada no filme, mas possível de reflexão para o espectador, é adentrar no campo da bacteriologia e compreender o potencial agressivo destas toxinas nos seres complexos, pois independente de sua concentração, podem causar lesões ao sistema nervoso e agir sobre outras partes do organismo, ocasionando o desastre que contemplamos ao longo da produção.

Para nos entregar Fim dos Tempos, o cineasta M. Night Shyamalan contou com a direção de fotografia sempre muito competente de Tak Fujimoto, setor responsável cenas muito funcionais, em especial, nas passagens com planos bem abertos, a contemplar paisagens que emitem o medo como sensação primordial. Na trilha sonora, James Newton Howard compôs uma textura percussiva densa, mas não muito pesada e cheia de metais conflitantes com instrumentos de sopro e corda intensos, escolha que estabelece uma boa atmosfera, mas não cria um ritmo sonoro demasiadamente pesado, como já é de se esperar em filmes do tipo. Outra particularidade interessante da narrativa é o design de produção, assinado por Jeannine Opewall, também funcional ao criar espaços aconchegantes nos momentos certos e deixar os personagens trafegarem por lugares que transmite uma noção ameaçadora, onde a segurança é um requisito que passa bem longe de todos os envolvidos nesta jornada misteriosa, erguida com temas já comuns na cinematografia do diretor indiano radicado no sistema hollywoodiano.

Ademais, as críticas ao desenvolvimento de Fim dos Tempos, com destaque para o seu tom muito didático, delineiam como o campo de produções reflexivas sobre arte parece viver num eterno efeito manada por gerações, com opiniões e posicionamentos muito massificados, tendo poucos profissionais realmente preocupados em observar os detalhes e se ater aos pormenores dispostos pelo realizador ao longo dos 91 minutos de produção, algo que não é missão para poucos, em especial, aos amantes das fórmulas intocáveis da indústria. Aqui, temos uma narrativa imperfeita sim, com alguns deslizes dramáticos e falta do aproveitamento de alguns pontos levantados pelo roteiro, bem como a presença de personagens que acrescentam menos do que poderiam, mas o resultado geral é interessante, uma abordagem curiosa sobre as celeumas envolvendo o embate entre ciência e religião, a sina da humanidade há eras.

A ameaça, nos desdobramentos da história, não encontra fronteiras, dissipada pelo vento. É algo óbvio e, concomitantemente, alegórico. Olhado pelo viés das relações humanas, Fim dos Tempos também é uma narrativa sobre o quão perigoso se torna o mundo quando estamos diante do desconhecido. O medo, sensação genuína e poderosa, promove a hostilidade que, por sua vez, põe em risco a capacidade do homem de ser solidário e afetivo, transformando a existência em sociedade quase insuportável, guiada por níveis de desconfiança e incerteza. E, mais uma vez, mencionando o clássico Os Pássaros, concebido cinematograficamente por Alfred Hitchcock, a produção reflete a impossibilidade da ciência, isto é, da necessária racionalidade, no que tange ao encontro de resposta para todas as coisas, algo que torna tudo ainda mais inquietante e desconfortável. Alegoria para o mundo pós 11/9, o suspense em questão funciona para quem se permite sair da superfície e adentrar um pouco mais na proposta do que é contado. Caso consiga, perceberá o quão interessante é saber que estamos, cotidianamente, investigando cientificamente, mesmo que em nossas dinâmicas vertiginosas, não consigamos nos dar conta.

Desdobramentos da Ciência em Gattaca: A Experiência Genética

Candidato ao posto de clássico moderno e referência nos meandros da metodologia da pesquisa, Gattaca: A Experiência Genética é uma narrativa sobre os limites da ciência e seus aspectos sociais, políticos e econômicos, um campo cheio de regras, axiomas, leis e teoremas, estabelecidos para que os responsáveis por suas manipulações sigam fielmente os direcionamentos, nalgumas vezes, transbordados quando há vantagens que nem sempre dialogam com aquilo que se convencionou a chamar de postura ética do pesquisador. Ao longo de seus envolventes 106 minutos, contemplamos uma trama que reflete os impactos da intervenção genética em nosso mundo, na produção, dividido entre os seres humanos gerados biologicamente e aqueles concebidos graças ao advento das evoluções científicas. Neste cenário sombrio, temos um eficiente debate sobre o papel da ciência em nosso cotidiano, em especial, o desenvolvimento da genética na dinâmica dos seres vivos, numa reflexão sobre bioética e seus desdobramentos, afinal, por mais positiva que seja o avanço tecnológico neste campo, estamos lidando com a perigosa eugenia, algo que nas mãos da humanidade conflituosa, pode gerar caos.

A trama se situa num futuro não exatamente muito distante, contexto onde vigora uma ditadura da genética. Numa espécie de processo eugênico, a ciência faz a separação dos indivíduos válidos e inválidos, sendo os primeiros os dominantes nas relações sociais. O cineasta Andrew Niccol adentra pelo viés das narrativas sobre o lado vilanesco da ciência, sabiamente trabalhado em ao longo da história do cinema, em filmes como Metrópolis, de Fritz Lang, dentre outros. Aqui, ele demonstra o quão a sociedade fictícia se encontra submissa aos ditames de um discurso científico opressivo, numa existência onde os seres humanos artificiais ocupam melhores posições e os considerados inferiores, isto é, com probabilidades de problemas genético, os espaços de menor favorecimento social. Em Gattaca: A Experiência Genética, o espectador é apresentado ao mundo dos filhos da fé e dos filhos da ciência. Ao nascer, o individuo que antes tinha o destino nas mãos da vontade divina agora pode ter o seu perfil delineado pela engenharia genética. Logo em seu nascimento, apenas uma gota de seu sangue permite a impressão de um diagnóstico que conduzirá toda a sua vida, num processo que flerta com todas as etapas de uma tradicional investigação científica, da introdução da proposta ao estabelecimento dos objetivos, da justificativa, do desenho antecipado do problema e da hipótese, aos métodos selecionados e os desdobramentos das análises que tem como destino, o encontro de respostas assertivas.

Nestes cálculos, as probabilidades definem as suas qualidades genéticas, psicológicas, físicas e possíveis doenças e até o desenvolvimento da causa de morte no futuro das pessoas. Diante do exposto, conhecemos o adulto Vincent Freeman (Ethan Hawke), interpretado por Mason Gamble na infância e por Chad Christ na adolescência, um homem que é filho de Deus, ou seja, nasceu com as seguintes porcentagens nas chances para desenvolvimento de problemas: 60% para questões neurológicas, 42% para depressão, 89% de capacidade de se concentrar e 92% para a possibilidade de desenvolver distúrbios cardíacos. Desde a sua infância, ele sonha em ingressar no projeto Gattaca, uma agência que treina os melhores astronautas para missões espaciais exploratórias. O grande conflito é que a sua ficha é taxativa: ele não possui os requisitos para alcançar uma vaga, pois é um filho de Deus, portanto, possui elementos que o tornam uma figura enfraquecida diante das vantagens físicas dos filhos da ciência. Além disso, psicologicamente ele é um personagem circunspecto, desanimado, haja vista a sua trajetória em família.

Quando pequeno, seus pais tiveram outro filho, Anton Freeman (Loren Dean), uma criança oriunda da ciência, socialmente com mais credibilidade que Vincent. Assim, a repressão advinda do campo científico não se mantém emaranhado em sua vida apenas na fase adulta, mas ao longo de toda a sua formação. Contemplamos tudo isso ao longo da narração em primeira pessoa do filme, com flashbacks explicativos para a postura do protagonista Vincent, figura que rouba a identidade de um nadador desabilitado após um acidente que o deixou tetraplégico, falsificação utilizada para adentrar no espaço de seu tão sonhado projeto de vida, algo que, no entanto, o coloca em risco. Após um assassinato, as coisas mudam e mesmo após a transformação física do personagem, bem como alguns ajustes de ordem comportamental, todos se tornam alvo de uma investigação que pode desmascará-lo. Ao tentar driblar o sistema e subverter uma ordem que delineia destinos predeterminados pela manipulação do DNA para a fabricação de organismos “melhorados”, Vincent também põe em risco a sua vida, numa perigosa e empolgante jornada que funciona como entretenimento de qualidade, bem como reflexões filosóficas intrigantes sobre a relação da humanidade com os próprios pilares tecnológicos que cria.

Na composição da estrutura cinematográfica de Gattaca: A Experiência Genética, o cineasta Andrew Niccol contou com uma eficiente equipe técnica, responsável pelo assertivo estabelecimento da materialidade fílmica em prol do tema debatido nos diálogos e situações do texto dramático. A textura percussiva de Michael Nyman, imersiva, acompanha as cenas que se passam pelos cenários devidamente dirigidos artisticamente pelo design de produção assinado por Jan Roells, setor que cria ambientes equilibrados, próximos do realismo de nosso mundo contemporâneo, mas com elementos que emulam as fascinantes ficções com teor científicos, conhecidas por delinear em cena, traços estéticos que nos remetem ao “futurismo”. Ademais, na direção de fotografia, Slawomir Idziak cria ângulos que nos permitem sentir a vulnerabilidade de alguns personagens, com planos que reforçam o contexto de tensão no qual as figuras ficcionais estão espalhadas, uma malha narrativa onde a ditadura da engenharia genética reforça preconceitos e fixa um amontado de castas sociais conflituosas, imersas num angustiante lugar de controle social e determinismo genético, retrato da nossa realidade, alegorizado por meio do brilhante tema desenvolvido nesta trama sobre a ciência e seus impactos positivos e negativos para a humanidade, afinal, as redes sociais e as novas tecnologias estão ai para nos mostrar que apesar de dominarmos aquilo que pode melhorar a nossa vida, também nos tornamos reféns de seus efeitos colaterais, não é mesmo?

A Investigação Científica em O Nome da Rosa

Um corvo aparece em um túmulo de alguém que morreu recentemente. Curioso. Espaço para dedução. Presume-se que um jovem teve a sua vida ceifada durante um suicídio, pois teria subido numa torre no meio de um temporal. Para um investigador, esta é uma prática da indução. Pegadas mais fortes que o normal indicam que alguém muito pesado, ou talvez, carregando um peso (quem sabe um corpo) teria passado por determinado lugar da investigação do protagonista. Puro método dedutivo. Mortes em sequência, às vésperas de um congresso religioso, estabelecem uma curiosa sequência de mortes com traços característicos semelhantes, um mistério observado inicialmente pelo viés religioso, mas descortinado pela sagacidade de uma figura ficcional que chega para desvendar a situação e separar aquilo que é da perspectiva da fé da lógica racional, ou seja, um panorama de fixação do pensamento científico. Assim é O Nome da Rosa, narrativa cinematográfica exposta sob o ponto de vista do noviço Adson de Melk, interpretado por Christian Slater, uma travessia empolgante num contexto histórico de penumbras, “iluminadas” pelas práticas do método indutivo e do dedutivo ao longo da investigação de um frei diante do clima de mistério sem explicações na Baixa Idade Média.

Ao longo de seus 130 minutos, O Nome da Rosa propõe ao espectador uma intensa jornada pelos caminhos da investigação científica. Dirigido pelo francês Jean-Jacques Annaud, conhecido também por A Guerra do Fogo, outra travessia sobre busca da humanidade pelo conhecimento, este clássico moderno do cinema é uma das referências mais constantes não apenas na seara do entretenimento instigante, mas nas reflexões em aulas de História, Filosofia e, em especial por aqui, no campo da metodologia da pesquisa científica, haja vista o estabelecimento de questões envolvendo tipos diferentes de métodos e a pavimentação de um caminho para os personagens colocarem hipóteses, problemas, objetivos e outros tópicos que envolvem uma investigação que pretende ser assertiva. Na trama, um conflito marcante desafia o Vaticano a designar um frei para ir até um convento beneditino, na Itália, tendo como proposta, descobrir o que pode explicar as mortes de monges que possuem um traço bastante específico: eles são encontrados com manchas roxas nos dedos e na língua, algo compreendido inicialmente pelo lado teocêntrico, isto é, como uma maldição demoníaca, situação que será analisada detidamente pelo frei, figura ficcional que pretende observar o fenômeno por um viés mais racional.

Mesmo que seja um homem da fé, o momento pede uma leitura mais racionalista dos acontecimentos, sendo a presença do frei uma representação do momento de transição da postura intelectual, voltada ao pensamento mais conectado com o que seria a modernização das reflexões, isto é, a busca de explicações por meio do empirismo. Aqui, Guilherme de Bascerville, um ótimo desempenho dramático de Sean Connery, é a figura ficcional que ocupa o lugar de detetive, um homem observador, examinador, investigador e exímio questionador das coisas. Neste convento, o acesso ao espaço da biblioteca é proibido. Por qual motivo? Esta é uma das principais questões levantadas por este representante do Vaticano. Por guardar conteúdos proibidos, dentre eles, a escrita aristotélica que pode colocar em risco a doutrinação cristã em voga no período, tudo que está arquivado é extremamente controlado por Jorge de Burgos (Feodor Chaliapin Jr.), um personagem que acredita na falta de temor ao divino no caso de banalização do acesso aos textos disponíveis na biblioteca. A Igreja Católica já passava pelos temores da destruição da concepção metafísica dominante e estabelecimento das inovações científicas que começavam a eclipsar duas “imposições sociais”.

Ademais, era uma frenética fase de mudanças arquitetônicas, desenvolvimento de novos saberes no campo da Medicina e ampliação da prática da tradução, algo que redescobria coisas que até então eram mais fixas, isto é, imobilizadas pelo domínio do catolicismo. As “trevas” abriam espaço para as “luzes” das posturas que caminhavam para fora das bifurcações feudais, uma retomada dos saberes gregos e latinos, guardados há eras, agora ameaçadores para o fortalecimento católico que se beneficiava da ignorância generalizada. Assim, não é estranho que no desenvolvimento da perspectiva sombria em O Nome da Rosa, assassinatos definam a eliminação daqueles que começavam a insistir em ter acesso aos conteúdos proibidos da biblioteca, figuras ficcionais supervisionadas pelo inquisidor Bernardo Gucci (F. Murray Abraham), homem que vivia preparado para torturar os suspeitos de prática da heresia. As pistas vão sobressaindo ao passo que a investigação avança, numa curiosa e criativa histórica envolvendo veneno nas páginas dos livros e a morte daqueles que acessavam escondidos, o material textual considerado proibido, capaz de desestruturar os ideais religiosos dominantes da época.

Quais os perigos que o conhecimento pode trazer? Qual o poder disponível no acesso ao conhecimento? Ao analisar detidamente a situação, o frei é considerado herético pelos representantes do convento, pois refletia sobre as coisas por meio do método científico, numa era de explicação das coisas pelo viés da fé e da religião. Em seu triunfante texto dramático traduzido do ponto de partida literário igualmente retumbante, O Nome da Rosa delineia uma das diversas manipulações da circulação de informação de uma tenebrosa e enigmática fase da história da humanidade. Nesta trama que ainda destaca a travessia de conhecimento do noviço Adso de Melk, temos uma jornada de pesquisa com traços generosos de suspense, indagações que mesclam os mencionados métodos envolvendo indução e dedução, travessia filosófica que parte do singular para o geral (indutivo) em paralelo ao processo de análise da informação que vai do maior para o menor (dedutivo), numa premissa interna revolucionária, bastante pertinente para nos faze pensar, inclusive, na contemporaneidade e suas assustadoras correntes cada vez mais fortes de pessoas levadas pela ignorância, crentes naquilo que é oriundo da perversa dominância daqueles que, propositalmente, pregam a desinformação.

Para a construção da atmosfera medieval soturna, o cineasta Jean-Jacques Annaud contou com uma exímia equipe técnica: na direção de fotografia, Tonino Delli Colli compôs um conjunto de imagens em contraste, feixes de luzes em meio ao espaço cênico repleto de sombras, dualidade que traça eficientes diálogos com a proposta da narrativa acerca da omissão da busca pelo conhecimento, reforçado pelos corredores e demais locais, erguidos pelo design de produção de Dante Ferretti, também muito assertivo, fidedigno na direção de arte e seus adereços, bem como na arquitetura da cenografia que emula as características espaciais sobre o período histórico em questão, deflagrada na numerosa iconografia medieval disposta nos compêndios de arte. Todo este clima lúgubre e frio é reforçado pela textura percussiva da trilha sonora de James Horner, outro destaque dos setores eficientes na construção da tradução intersemiótica do romance de Umberto Eco, obra-prima que é um clássico moderno da literatura ocidental. Gabriella Pescucci, responsável pelos figurinos, também forneceu grandes contribuições para o estabelecimento da atmosfera da produção, num adequado trabalho de pesquisa e reconstrução de época.

Baseado no romance homônimo de Umberto Eco, O Nome da Rosa foi dirigido com base no roteiro de Andrew Birkin, Gerard Brach, Howard Franklin e Alain Godard, equipe que compõe a sala de roteirista desta narrativa lançada em 1986, um “épico policial investigativo” situado na Idade Média, num contexto de mudanças do sistema feudal, preâmbulo das relações capitalistas e revoluções comerciais que culminaram nas grandes navegações e noutras ressignificações sociais que transformaram o continente europeu. Era também o momento dos reis absolutistas e suas monarquias nacionais, projeção das alianças entre burguesia e nobreza, estabelecimento da moeda como forte requisito nas relações, bem como antecipação do Reforma Luterana e do legado e impacto cultural do Renascimento, em linhas gerais, uma fase de vertiginosas transformações socioculturais, responsáveis por uma filosofia racionalista que difundiu um embate considerável com o teocentrismo e os dogmas medievais do catolicismo, o que pode ser contemplado na ida do frei interpretado por Sean Connery para o convento, tendo em vista investigar as misteriosas mortes envolvendo determinados monges que habitavam o local. Ele é o pesquisador que parte de uma premissa geral para algo particular e singular (método dedutivo), mas também observa do singular para o geral, tendo em vista chegar a sua conclusão (método indutivo), numa elucidativa jornada cinematográfica alegórica para a prática de uma investigação contemporânea. Se você pesquisa ou possui postura questionadora, O Nome da Rosa é uma experiência cultural que se faz necessária.

Do Fundo do Mar e a Ética na Pesquisa

Animais em laboratório. Testes podem trazer benefícios aos humanos, mas causam sofrimento, ferimentos e transtornos para os bichos utilizados nestas empreitadas. Não seria exploração permitir que os animais sofram com os testes para a obtenção de medicamentos para a humanidade? Os resultados obtidos em testes com animais nem sempre alcançam os mesmos resultados com os humanos, por isso, não seria melhor testar logo em nós e evitar causar tanta dor para os animais? Quem é favorável pensa que testar com os animais é uma opção para evitar que humanos sofram com substâncias potencialmente perigosas, ademais, testes também beneficiam animais, haja vista a possibilidade de criação de rações, vacinas, medicamentos veterinários, etc. Não usar animais, para algumas nações, tal como o Brasil, abriria precedentes para a dependência de tecnologia estrangeira na realização de pesquisas. Em suma, o tema é complexo e gera discussões há décadas.

As pesquisas que envolvem teste com animais são temas constantes para polêmicas. Nós, humanos, temos direito de causar dor nestas criaturas para obter aquilo que precisamos? Foi esse o questionamento que me veio ao revisitar Do Fundo do Mar, horror ecológico lançado em 1999, produção que investe no legado de Tubarão, de Steven Spielberg, para fazer os espectadores contemplarem 105 minutos de entretenimento, com animais manipulados cientificamente, transformados em feras assassinas perigosas face aos seres humanos colocados como criaturas incautas. Apesar de não estarmos diante de uma grande narrativa em termos dramáticos, o filme nos permite pensar ética e limites na ciência, pois mesmo ciente dos riscos das experiências realizadas ao longo da história, a protagonista insiste em levar a sua tese aos extremos. Para levantar uma discussão e engajar o público mais pouco, muitas vezes desinteressado nos ditames burocráticos de um projeto de pesquisa, a iniciativa funciona bastante.

Digo isso por já ter testado e comprovado, logo depois desta retomada num momento de entretenimento que acabou se tornando uma proposta de aula. Observe a proposta: dirigido por Renny Harlin, cineasta guiado pelo roteiro escrito por Wayne Powers, Donna Powers e Duncan Kennedy, Do Fundo do Mar nos mostra os desdobramentos da pesquisa de Susan McAlister (Saffrow Burrows), uma cientista que tem histórico de Mal de Alzheimer na família e possui motivos mais que pessoais para investir numa curiosa empreitada envolvendo a extração de uma proteína do cérebro de tubarões-mako, espécie conhecida por ser a mais rápida, com alcance de até 88 km/h, circundar por mares tropicais e temperados e com a sua bela cor azul-metálica, ter até 4,5 metros de comprimento. Para o desenvolvimento da pesquisa, a cientista precisa gerenciar o aumento da massa cerebral da espécie, algo que causa um efeito inesperado, pois os animais se tornam mais instintivos, em linhas gerais, espertos e inteligentes.

Logo na abertura, contemplamos uma das criaturas a atacar um barco de jovens que se divertem numa noite em alto-mar. Ao ter escapado do laboratório de pesquisa, o tubarão podia ter ceifado vidas e criados numerosos problemas, mas foi capturado pelo mergulhador Carter Blake, interpretado por Thomas Jane. Assim, a cientista é ameaçada pelo financiador do projeto, Russell Franklin (Samuel L. Jackson), homem que decide interromper a empreitada, mas acaba cedendo ao pedido de McAlister, dando mais 48 horas para a jovem comprovar a eficácia de sua jornada científica. Para isso, seguem em direção ao Aquática, uma base que serviu de porta-aviões durante a Segunda Grande Guerra Mundial e no tempo do filme, é local para a pesquisa em questão. Lá, depois de enfrentarem uma tempestade tropical, tornam-se parte da caça dos tubarões que se tornaram mais inteligentes e mortais.

Diante do conflito, a base afunda a cada instante e as chances de sobrevivência são remotas para os integrantes da equipe, acometidos pela fúria da natureza. Compõem a equipe o cozinheiro Preacher (LL Cool J), Janice Higgins (Jacqueline Mackenzie) e Jim Withlock (Stellan Skarsgard), figuras ficcionais que ao longo dos 105 minutos, batalharão pela permanência no local onde a natureza passou a dominar triunfante, graças aos processos de manipulação realizados pela cientista protagonista, uma mulher com garra e firmeza em seus propósitos de pesquisa, mas também inescrupulosa e um tanto intransigente, responsável pela destruição do projeto e das mortes de seus colegas, haja vista a arrogância ao não levar em consideração os conselhos de quem, desde o começo, observou que a sua empreitada estava indo longe demais e criando precedentes para uma possível tragédia que não compensava os resultados esperados. Assim, ao flertar com cobaias, limites da ciência e ética na pesquisa, Do Fundo do Mar é um entretenimento que pode até gerar uma discussão interessante, caso bem encaminhada.

Chegamos ao desfecho…

E você, caro leitor? Conhece outros filmes sobre pesquisa científica?

Compartilha os seus conhecimentos conosco, nos comentários, combinado?